Forschungsbasis: 48 Regalmeter zu evangelischer Frauenarbeit erschlossen

Bei der Evangelischen Frauenarbeit in Deutschland (EFD) handelte es sich um den deutschen Dachverband evangelischer Frauenvereine, der 1918 als Vereinigung Evangelischer Frauenverbände Deutschlands (VEFD) gegründet wurde. Beteiligt waren die Evangelische Frauenhilfe in Deutschland (EFHiD), der Deutsche Evangelische Frauenbund (DEF), der Kaiserswerther Verband der Diakonissenmutterhäuser sowie der Evangelische Verband zur Pflege weiblicher Jugend. Der Verband sollte die Interessen evangelischer Frauen in Politik und Kirche vertreten. In der Weimarer Republik organisierte er politische und soziale Bildungsprojekte für Frauen. Während der NS-Zeit wurde seine Arbeit stark eingeschränkt. 1946 erlebte er unter Leitung von Elisabeth Schwarzhaupt (1901–1986), Antonie Nopitsch (1901–1975) und Antonie Kraut (1905–2002) einen Neustart – als EFD mit Sitz in Frankfurt am Main.

Was umfasst der Bestand?

In der frühen Bundesrepublik engagierte sich die EFD unter anderem für Hilfsangebote für Frauen, die aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten oder der DDR in die BRD geflüchtet waren, für evangelische Frauen auf dem Land oder auch Pfarrfrauen. Aus den Angeboten für geflüchtete und migrierte Frauen entwickelten sich sogenannte Aufbauwochen, in denen bis in die 2000er Jahre hinein Spätaussiedler*innen betreut und unterstützt wurden. Der Rechtsausschuss des Verbandes veröffentlichte Stellungnahmen und Eingaben an die Politik, zentrale Themen betreffend wie Frauen- und Kinderrechte, reproduktive Rechte rund um Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch, Asylrecht sowie Umweltschutz. Besondere Aufmerksamkeit erfuhr die EFD mit ihrer BRD-weiten Aktion „Kauft keine Früchte aus Südafrika“, die sich von 1978 bis 1992 im Rahmen der Anti-Apartheids-Bewegung gegen das südafrikanische Regime wandte. Zwischen 1992 und 1995 widmete sich der Verband den kriegsbetroffenen Frauen in Bosnien. Über Jahrzehnte war die EFD eng in den Weltgebetstag der Frauen involviert und somit auch in internationale Entwicklungsarbeit und Förderprojekte. Es bestand daher ein vielfältiges Netzwerk mit kirchlichen, sozialen und politischen Einrichtungen und Organisationen in Deutschland und der ganzen Welt, welches sich auch im Bestand spiegelt.

2007 schloss sich die EFD mit der EFHiD zu einem neuen Verband mit Sitz in Hannover zusammen, der den Namen Evangelische Frauen in Deutschland (EFiD) erhielt. Die Akten der EFD zogen zunächst mit nach Hannover, 2014 wurden sie dem AddF übergeben. Sie stammen zum Großteil aus dem Zeitraum von 1946 bis 2007. Akten aus der Gründungszeit sind hingegen kaum erhalten. Aufgrund der engen Verflechtungen der evangelischen Frauenverbände untereinander finden sich ergänzende Schriftstücke vereinzelt in den im AddF ebenfalls vorliegenden Beständen des DEF und der EFHiD. Dies ermöglicht Forscher*innen, Bestandslücken zu überbrücken oder parallele Überlieferungen in den Blick zu nehmen.

Wie wurde der Bestand bearbeitet?

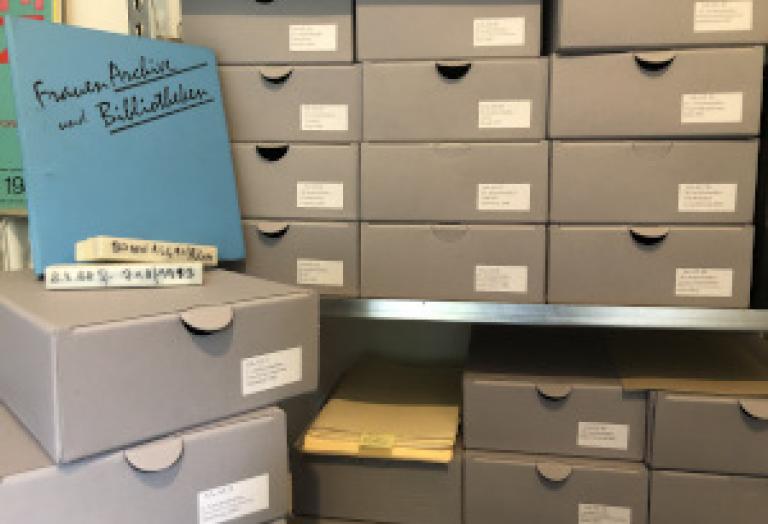

Nach den Unterlagen der EFHiD und des DEF ist somit ein weiterer Bestand einer großen deutschen evangelischen Frauenorganisation erschlossen und steht der Forschung offen. Nach der archivischen Behandlung sind es nun rund 48 Regalmeter, die archivgerecht verpackt auf die Forscher*innen warten. Mittels Enthältvermerken sind die Inhalte kurz zusammengefasst in der Archivdatenbank aufzufinden – über 1.200 Signaturen wurden vergeben. Auch die Verschlagwortung von beteiligten Personen, Organisationen und Themen hilft, die Recherche noch einfacher zu machen.

Zur Recherche steht das Findbuch online auf der Webseite des AddF zur Verfügung sowie ein einführendes Dossier und Digitalisate ab Frühjahr 2023. Der Großteil des Bestandes setzte sich aus Aktenordnern und somit bürotypischen Schriftstücken zusammen. Zwischen den Papieren fanden sich jedoch auch zahlreiche Periodika, Plakate, Sticker, CDs oder Disketten zu all den Themen, mit denen sich die EFD beschäftigte. Weiterhin gehören einige Gegenstände zum Bestand, wie etwa eine Vase oder Buttons. Überliefert haben sich auch viele einzelne Kampagnenfotos, daneben finden sich aber auch beispielsweise sechs Fotoalben, die das (Arbeits-) Leben in der EFD-Geschäftsstelle in Frankfurt dokumentieren.

Das AddF besteht seit 1983 in Kassel. Es betreibt ein Forschungsinstitut und Dokumentationszentrum zu Frauenbewegungen und Frauengeschichte des 19. und 20 Jahrhunderts. Neben einer Spezialbibliothek unterhält es ein umfangreiches Archiv, in dem Bestände von Frauenvereinen und -organisationen sowie Nachlässe ihrer Protagonist*innen gesammelt werden.

Das DDF-Projekt startete am 1. Januar 2022 und hatte eine Laufzeit von 12 Monaten – die Gesamtbearbeitung des EFD-Bestandes erfolgte ab 2021. Dabei wurden Materialien bearbeitet und erschlossen, Rechte geklärt, digitalisiert, Essays verfasst und schließlich in den META-Katalog und das DDF integriert.

Ausgewählte Beiträge vom AddF in DDF und META:

- Akteur*innenessay Evangelische Frauenarbeit in Deutschland (EFD)

- Akteur*innenessay Deutscher Evangelischer Frauenbund (DEF)

- Online-Findbuch der Evangelischen Frauenarbeit in Deutschland

- Digitalisate im META-Katalog der Evangelischen Frauenarbeit in Deutschland