Digitalisat des Monats: Mythen der Mobilisierung

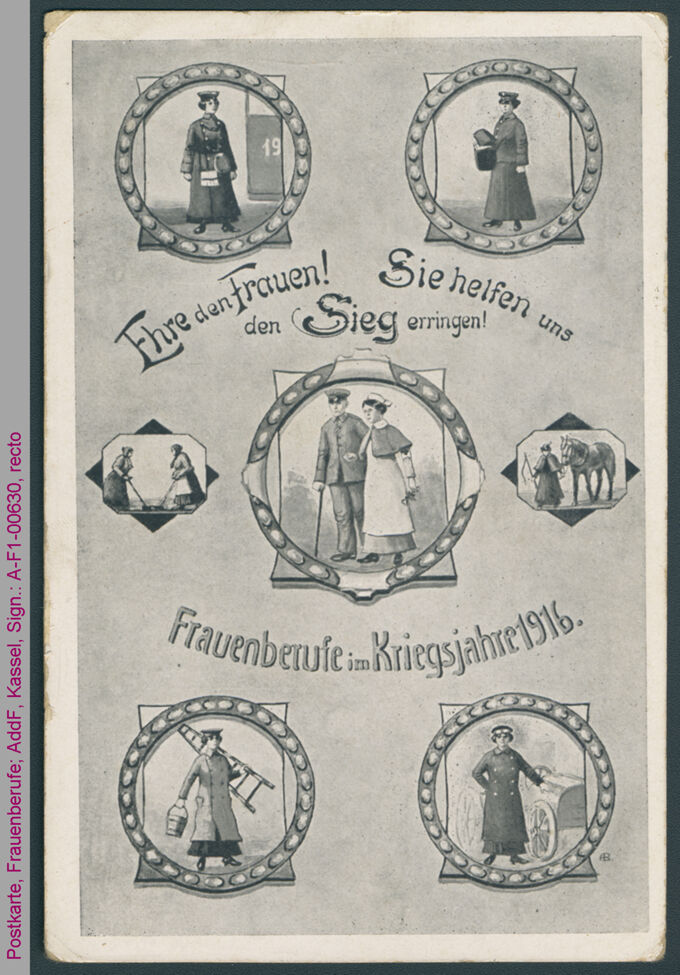

Eine Postkarte aus dem Ersten Weltkrieg mit sieben Emblemen, welche Frauen bei der Ausübung von Berufen zeigen, die vor dem Krieg eigentlich Männern vorbehalten waren. Zu sehen sind eine Krankenpflegerin, Feldbestellerinnen, eine Briefträgerin, eine Gefängniswächterin, eine Chauffeurin, eine Rauchfangkehrerin und ein Stallmädchen. Dazu der Schriftzug, der Frauen dazu ermuntern soll im Auftrag des Staates an der sogenannten Heimatfront tätig zu werden: „Ehre den Frauen! Sie helfen uns den Sieg erringen!“ Was hat jene Postkarte, die auf den ersten Blick als Kriegspropaganda einzuordnen ist, mit der Frauenbewegung zu tun? Blicken wir einmal auf den Kontext des Jahres 1916:

Krieg und Frauenberufe

Der Erste Weltkrieg tobt seit zwei Jahren in Europa und Deutschlands Kriegstreiberei zeigt deutliche Spuren. Die Schlacht von Verdun im selben Jahr steht sinnbildlich für große Verluste und die anfängliche Fantasie, der Krieg könne innerhalb weniger Wochen zugunsten Deutschlands gewonnen sein, wird von immer mehr Leuten angezweifelt. Pazifistische Bewegungen, Unruhen durch große persönliche Verluste, Einbußen und Ernährungskrisen stehen nationalistischen und patriotischen Bemühungen entgegen, den Krieg für sich zu entscheiden.

Propaganda um die sogenannte Heimatfront scheint daher notwendiger denn je. Von dieser sind neben kriegsuntauglichen Männern vorrangig Frauen betroffen. Industriebetriebe sind schon seit einem Jahr auf ressourcenfressende Kriegswirtschaft umgestellt und die meisten Männer an den Fronten. So sind die Zurückgebliebenen gezwungen, die fehlende Arbeitskraft auszugleichen: Immer mehr sind Frauen in Berufen der Industrie und öffentlichen Infrastruktur zu sehen.

Starke Frauenbewegung in der Vorkriegszeit

Ebenjenes Auftauchen von arbeitenden Frauen in der Öffentlichkeit prägt die nicht selten formulierte Annahme, dass der Erste Weltkrieg als Katalysator für die aufkommende Frauenbewegung diene: Frauen strömen in Massen in die Berufstätigkeit, erreichen so finanzielle Unabhängigkeit und fordern nicht nur gleichen Lohn für ihre Arbeit, sondern auch gleiche bürgerliche Rechte. So schlüssig dieses Narrativ klingen mag, zeigt die wissenschaftlich fundierte Frauenbewegungsgeschichte eine andere Tendenz auf: So stiegen die Zahlen erwerbstätiger Frauen in den Jahren vor dem Krieg stärker an als in den Kriegsjahren und das auch in den akademisierten Berufen.

Der Bund Deutscher Frauenvereine (BDF) als Organ der bürgerlichen Frauenbewegung des Kaiserreichs richtet vor dem Krieg Berufsberatungen für Frauen aus, gibt eine Zeitungsbeilage zu Frauenberuf und -erwerb heraus und setzt mit dem Thema Frauenbildung einen wichtigen Impuls für ökonomische Unabhängigkeit von Frauen. Die Frauenbewegung ist in den Jahren vor dem Krieg so aktiv wie nie, das Frauenwahlrecht zentrales Thema. Wird mit dem Ausrufen der Weimarer Republik auch das Frauenwahlrecht eingeführt – übrigens im November zwei Jahre nach dem Erscheinen der Postkarte–, ist das also nicht auf die Frauenberufe im Ersten Weltkrieg, sondern auf die schon davor stark aktive Frauenrechtsbewegung zurückzuführen.

Frauenbewegung und Spaltungen

Tatsächlich ist der Erste Weltkrieg eher herausfordernd für die Frauenbewegung. Wie in der Gesamtgesellschaft treten auch hier die Differenzen zwischen nationalistischen Kriegsbefürworterinnen und kriegsgegnerischen Pazifistinnen zutage. Damit werden Spaltungen, die vor dem Krieg schon zwischen proletarischer und bürgerlicher Frauenbewegung bestanden, verstärkt. Die bürgerliche Frauenbewegung, repräsentiert vom Allgemeinen Deutschen Frauenverein (ADF), in welchem der konservative Flügel die Oberhand gewonnen hatte, ruft alle ihre Mitglieder auf, im Nationalen Frauendienst mitzuarbeiten. Auch der von Beginn an heterogene BDF mobilisiert die deutschen Frauen an die Heimatfront. Entschieden gegen den Krieg treten Clara Zetkin (1857–1933), Anita Augspurg (1857–1943) und Rosa Luxemburg (1871–1919) sowohl in der Frauenbewegung als auch in den proletarischen Bewegungen und sozialdemokratischen Parteien, von welchen sie Teil sind, an.

Zusätzlich zeigt sich, dass die Frauenerwerbsquote nach dem Krieg rapide sinkt und vor allem Frauen aus den Berufen gedrängt werden. Aus diesem Grund stellen die ersten gewählten Parlamentarierinnen der Weimarer Republik einen überfraktionellen Antrag, welcher die Massenentlassungen von Frauen problematisiert. Vor allem proletarische Frauen waren von diesen betroffen, sodass der Protestwillen bei diesen, welche immer noch mit den Folgen der Verelendung während des Krieges zu kämpfen hatten, erstarkt.

Wir sehen also: Der Krieg hatte deutliche Auswirkungen auf die Frauenbewegung, aber die Emanzipationswellen nach 1918 sind nicht auf eine einfache Kausalität von Arbeitskraftmangel und ökonomischer Unabhängigkeit, sondern auf den langjährigen, beharrlichen Einsatz vieler engagierter Frauen zurückzuführen, die ihr Leben dem Auftrag widmeten, für Frauenrechte zu kämpfen.