Erwerbstätigkeit von Frauen im Kaiserreich und in der Weimarer Republik

Bereits in der vorindustriellen Zeit waren Frauen in der Landwirtschaft, aber auch im Haus und außerhäuslich erwerbstätig. Oft waren sie Spezialistinnen, deren Tätigkeit zwar als ungelernt galt, die sie sich aber durch weibliche Sozialisation, also jahrelanges Training, angeeignet hatten. Hinzu kamen Fingerfertigkeit, Geschicklichkeit und Ausdauer. So arbeiteten seit dem Spätmittelalter Frauen als Tagelöhnerinnen, als Hökerinnen und im Handwerk – dort besonders im Textilbereich. Heimarbeit war vielfach die einzige Möglichkeit der Existenzsicherung. In den Städten stellten Frauen der Unterschichten in den Manufakturen besonders im 18. Jahrhundert wichtige Produkte her. Sie waren dort als Spezialistinnen für bestimmte Tätigkeiten gefragt, zum Beispiel als Schildermädchen, die in den Baumwolldruckereien Farbe auf die Druckstöcke aufbrachten. Aber ihre Arbeitsbedingungen waren oft schlecht und die Löhne niedriger als die der Männer – eine Folge patriarchaler gesellschaftlicher Strukturen und frühkapitalistischer Wirtschaftsformen, die bis ins 19. Jahrhundert fortwirkten. Nicht zu vergessen sind die Frauen aus den bäuerlichen und unteren Schichten, die in fremden Haushalten als Dienstbotinnen arbeiteten.1

Von der Landwirtschaft ins Büro?

Mitte des 19. Jahrhunderts lebten etwa drei Viertel der Bevölkerung auf dem Land. Die meisten Frauen waren damals in der Landwirtschaft als mithelfende Familienangehörige tätig. Lange wurde diese Tätigkeit in Statistiken nicht erfasst. Die Arbeit war körperlich äußerst belastend – noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts starben Landfrauen durchschnittlich früher als -männer.2 In nördlichen Gegenden Deutschlands arbeiteten circa 25 bis 30 Prozent der Bevölkerung als Tagelöhnerinnen und Tagelöhner – daneben noch oft auf einem eigenen oder gepachteten kleinen Stück Land. Tagelöhnerinnen erhielten im Kaiserreich etwa die Hälfte des Männerlohnes bei weithin gleicher Arbeit und Leistung. Ein weiterer großer Anteil an Frauen war in Heimarbeit tätig – meist in der Textilindustrie.

Auch viele Frauen des Handwerks arbeiteten dort. Zu Beginn der Industrialisierung waren viele Frauen dort mit der Verarbeitung der Rohstoffe beschäftigt, vor allem mit den Vorarbeiten und dem Spinnen, aber auch dem Weben.3 Durch die zunehmende Mechanisierung dieser Herstellungsprozesse durch Spinn- und Webmaschinen verlagerte sich die Produktion in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf die Herstellung von Kleidung.

Heimarbeit sicherte weder regelmäßiges Einkommen, noch gab es einen Kündigungsschutz oder wurden Sozialleistungen gezahlt. Die Verdienste waren sehr niedrig und die Arbeitstage lang. Eine Tabakarbeiterin in einer Fabrik verdiente mehr als doppelt so viel wie eine Heimarbeiterin.4 Ein Vorteil der Heimarbeit lag jedoch darin, dass die Frauen zusätzlich zur Arbeit Kinder beaufsichtigen und andere Aufgaben erledigen konnten. Im häuslichen Dienst arbeiteten 1895 etwa 2,5 Prozent Frauen (bezogen auf die Gesamtbevölkerung Preußens). Zur Jahrhundertwende hin gab es zum häuslichen Dienst, bei dem die Aufsicht streng und die Bevormundung stark waren, zunehmend Alternativen: Lieber gingen junge Mädchen in die Fabrik, wo der Verdienst höher war und sie selbstbestimmter als im häuslichen Dienst über ihre – wenn auch geringe – Freizeit verfügen konnten.

Auch in den Fabriken waren Frauen vor allem in der Textil- und in der Tabakindustrie tätig. In Letzterer leisteten sie Vorarbeiten wie die Fertigung der sogenannten Wickel, während Männer das Zigarrendrehen und Sortieren übernahmen, was höher bezahlt wurde. Die Qualifikation musste für beides gleich hoch sein, die Lohndifferenz erklärt sich nur aus dem Geschlechterunterschied. Eingeschränkte Aufstiegsmöglichkeiten hatte nur eine Näherin oder Schneiderin in der Fabrik, die als Aufseherin, Directrice oder Zwischenmeisterin tätig war.

Fabrikarbeiterinnen sahen Erwerbsarbeit meist als Notwendigkeit und nicht als ‚berufliche Verwirklichung‘ – diese konnten sie, wie schon das Eingangszitat nahelegt, kaum erreichen. Aufstieg gab es für Frauen im Allgemeinen nicht durch den Beruf, sondern nur außerhalb der Fabrik durch Heirat.5 Üblich war für Arbeiterfrauen eine Erwerbstätigkeit bis zur Ehe: 1882 waren 45 Prozent der 15- bis 20-jährigen Frauen erwerbstätig, 32 Prozent der 20- bis 30-jährigen und 18 Prozent der 30- bis 40-jährigen.6 Bis zur Jahrhundertwende arbeiteten immer mehr Frauen als Angestellte in Büros und Warenhäusern oder Beamtinnen im Telefondienst und dieser Trend setzte sich fort: 1897 waren zum Beispiel 2.800 Frauen in den deutschen Telefonzentralen tätig, 1911 waren es 20.000. Die Erwerbsquote weiblicher Beschäftigter stieg tendenziell: von 24,6 Prozent (1895) über 29,6 Prozent (1907) auf 35,3 Prozent (1925). Nach wie vor waren aber mit deutlichem Abstand die meisten Frauen in der Landwirtschaft tätig.

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit?

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzten sich gewerkschaftliche und bürgerliche Frauenverbände für höhere Frauenlöhne ein. Marianne Menzzer sammelte zum Beispiel zahlreiche Belege für die Lohndiskriminierung von Frauen und schlug vor, ausbeuterische Firmen zu boykottieren. Auch die Forderung ‚Gleicher Lohn für gleiche Arbeit‘ kam auf. Dies stieß aber auf Widerstand: Männliche Gewerkschaftsvertreter wollten die Einteilung von Frauen in Leichtlohngruppen und argumentierten – entgegen den Tatsachen –, Frauen führten besonders leichte und daher gering zu entlohnende Arbeiten aus.7

Weitere Argumente für die niedrigere Bezahlung von Frauen waren vermeintliche geringere Bedürfnisse, da sie im Allgemeinen keine Familie ernährten. Verwitwete oder Alleinerziehende erhielten dennoch keinen höheren Lohn. Sie könnten sich außerdem durch Nähen und Kochen günstiger selber versorgen. Zudem seien sie nicht nur physisch, sondern auch psychisch unterlegen und weniger belastbar – damit konnte die geringere Entlohnung auf alle weiblichen Erwerbsgruppen ausgedehnt werden.8 Durch die schlechtere Entlohnung wurde das Prinzip des Mannes als Ernährer der Familie und die Geschlechterhierarchie fortgesetzt und nicht grundsätzlich in Frage gestellt.9

Das Grundmodell sozialer Ordnung: Der Mann als Ernährer

Das Modell vom Mann als Ernährer und der Hausfrau als Zuverdienerin verfestigte sich als Grundmodell der sozialen Ordnung.10 Daher sollte nach gesellschaftspolitischen Vorstellungen die Ernährerposition wirtschaftlich und sozial gestärkt werden. Dies erfolgte unter anderem über die Sozialpolitik und eine entsprechende Gesetzgebung, die Männer in der Politik durchführten.

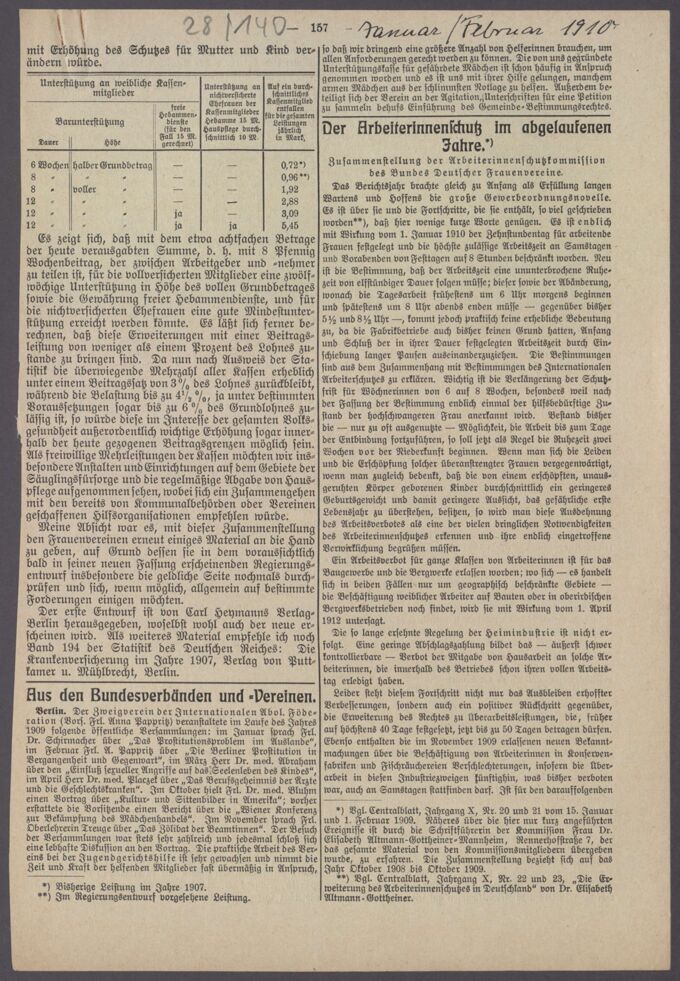

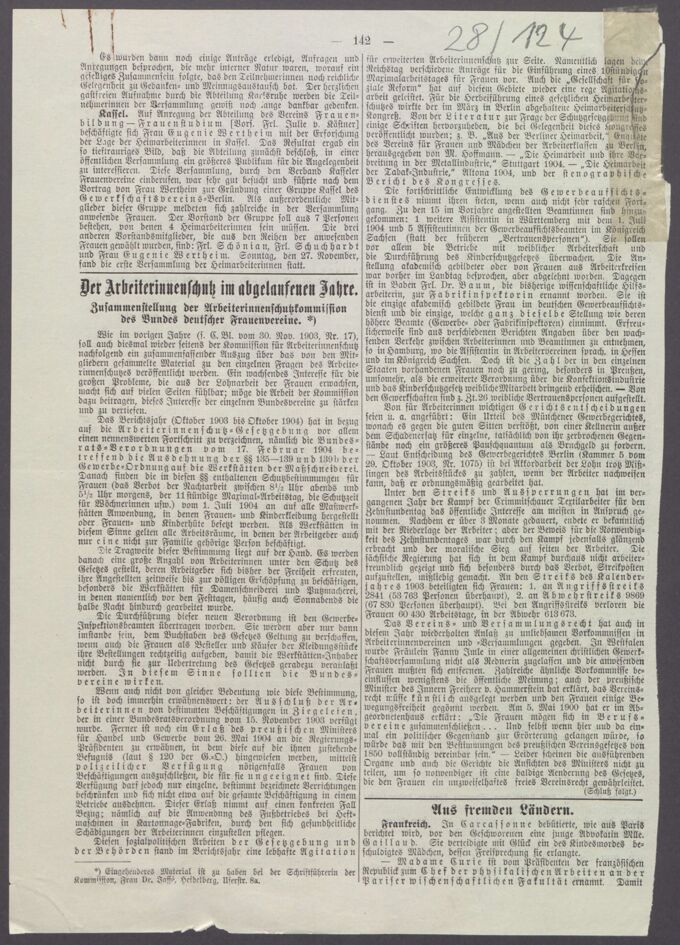

So erließen sie beispielsweise arbeitsrechtliche Sonderbestimmungen für Frauen zum Schutz von Familie und Mutterschaft: 1878, 1891 und 1908 gab es Arbeiterinnenschutzgesetze in den Novellen zur Reichsgewerbeordnung und mehrfach Maßnahmen zum Wöchnerinnen- und Mutterschutz oder Regelungen zur Krankenversicherung. Dies betraf zum Beispiel das Nachtarbeitsverbot und den Maximalarbeitstag für Frauen (11 Stunden), die 1891 eingeführt wurden.11 Diese Gesetze galten nur für Lohnarbeiterinnen in Fabriken – eine Minderheit erwerbstätiger Frauen. Die Diskurse über den Arbeiterinnenschutz zielten im Laufe der Jahre aber immer häufiger auf das weibliche Geschlecht insgesamt.12

Frauen aus dem Bürgertum – Frauen auf dem Weg in akademische Berufe

Frauenerwerbsarbeit galt in bürgerlichen Familien im Allgemeinen als unschicklich. Der Beruf der Gouvernante und Lehrerin wurde noch toleriert durch seine Nähe zur mütterlichen Aufgabe. Die Frauenbewegung setzte sich aber im Kaiserreich stark für eine bessere Frauenbildung ein, vor allem für Töchter aus bürgerlichen Familien. Dies erklärt sich nicht nur aus einem individuellen Bildungsstreben, sondern auch aus verschiedenen wirtschaftlichen Bedingungen. Am Beispiel von Pfarrerstöchtern lässt sich diese Entwicklung sehr gut verfolgen: In den 1870er-Geburtsjahrgängen hatten nur 15 Prozent der Pfarrerstöchter eine Ausbildung – meist als Lehrerinnen –, in den 1880ern geborene bereits 30 Prozent und in den 1890ern geborene 47,4 Prozent.13 In der Gelben Broschüre fasste Helene Lange 1887 zentrale Kritik und Forderungen zusammen und stärkte 1890 mit einem Berufsverband, dem Allgemeine Deutschen Lehrerinnenverein (ADLV), den Lehrerinnenstand.

Der Einsatz der Frauenbewegung für bessere Mädchen- und Frauenbildung hatte Erfolg: Hildegard Wegscheider, damals Ziegler, machte als erste Frau in Preußen in einem Probeversuch 1894 Abitur, zwei Jahre später kam die offizielle Zulassung. Ab 1900 waren Frauen offiziell an Universitäten in Baden, ab 1908 auch in Preußen zugelassen. Viele Lehrerinnen, die ihre Ausbildung an einem Lehrerinnenseminar gemacht hatten, holten in Oberlehrerinnenkursen ein Studium nach. Bereits vorher hatten Frauen mit Ausnahmegenehmigungen die Zulassung zum Medizinstudium erreicht und sich als Ärztinnen niedergelassen – beispielsweise Irmgard Klausner, die eine der ersten Ärztinnen mit deutscher Approbation war.

Der Erste Weltkrieg als Modernisierungsschub?

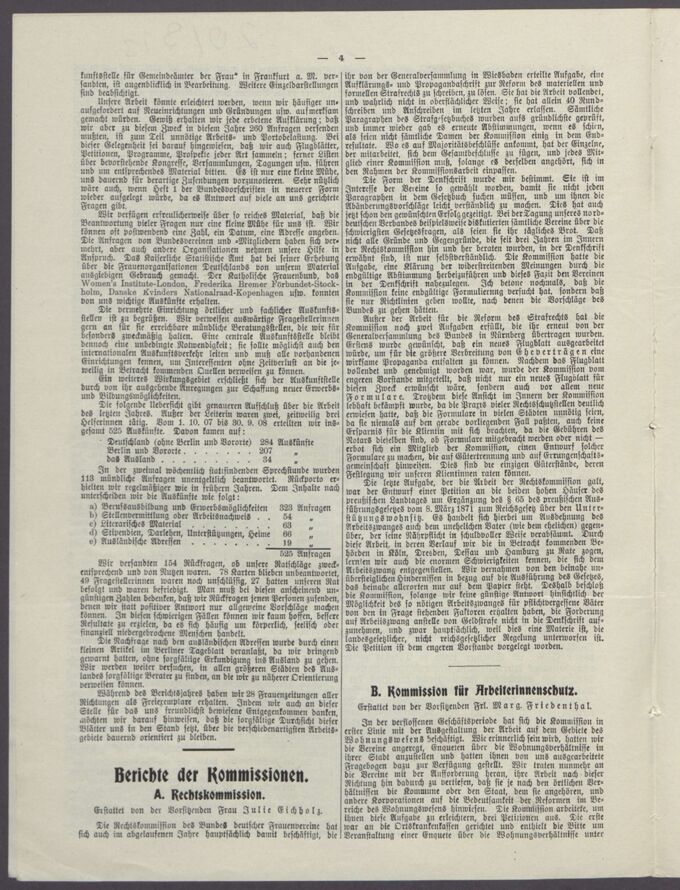

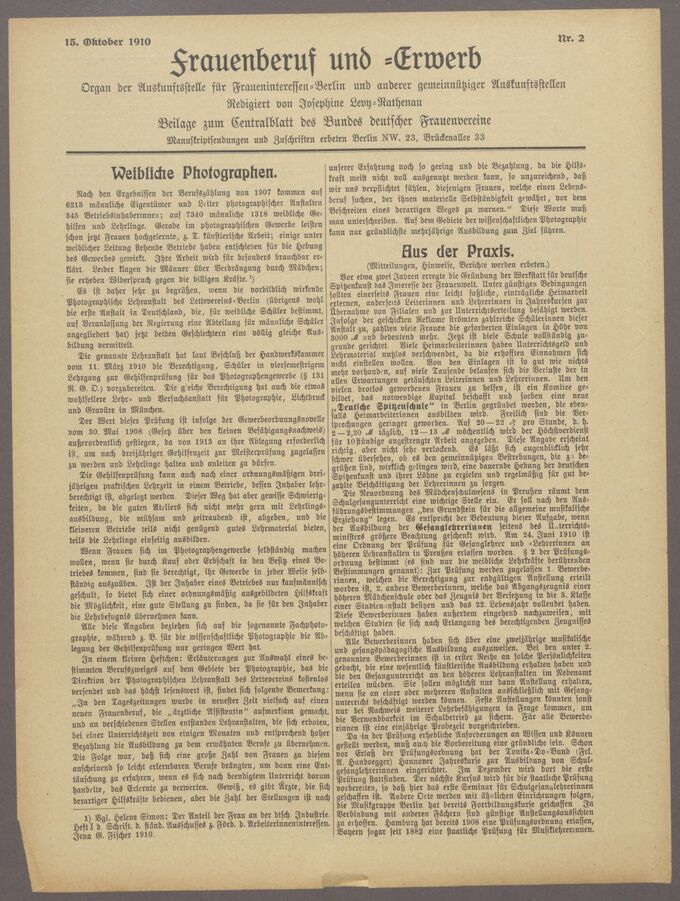

Lange Zeit wurde der Erste Weltkrieg als Modernisierungsschub im Hinblick auf die Erwerbstätigkeit von Frauen betrachtet. Frauen besetzten zwar durchaus neue Räume. Diese Entwicklung hatte aber bereits weit vor dem Ersten Weltkrieg begonnen, indem sie beispielsweise Grenzen in akademischen Berufen verschoben und an Universitäten mehr mit Männern zusammenarbeiteten. Seit der Jahrhundertwende trug der Bund Deutscher Frauenvereine (BDF) dem Rechnung, unter anderem mit der Einrichtung von Auskunftstellen für Frauenberufe, die in größeren Städten des Deutschen Reichs Berufsberatungen anboten. Zugleich gab der BDF die Zeitschriftenbeilage Frauenberuf und -erwerb heraus.

Die Anzahl an erwerbstätigen Frauen stieg im Ersten Weltkrieg tatsächlich aber nicht überproportional, nur die Industriezweige, in denen sie tätig waren, verlagerten sich. In der Textilindustrie zum Beispiel halbierte sich fast die Zahl der erwerbstätigen Frauen zwischen 1914 und Ende 1918. Dagegen arbeiteten 1917 in der Maschinen-, Metall-, Eisen-, Hütten- und Chemieindustrie sowie im Bergbau sechsmal mehr Frauen als 1913.14 Die Besetzung von als männlich angesehenen Räumen in der Kriegswirtschaft war nur eine „Emanzipation auf Leihbasis“.15 Die Demobilmachung von Frauen aus der Kriegsindustrie erfolgte nach dem Krieg mit einer so großen Härte, dass die ersten Parlamentarierinnen in der Weimarer Nationalversammlung dies in einem gemeinsamen, interfraktionellen Antrag anprangerten.

Weimarer Republik – erste Erfolge von Frauen in den Parlamenten

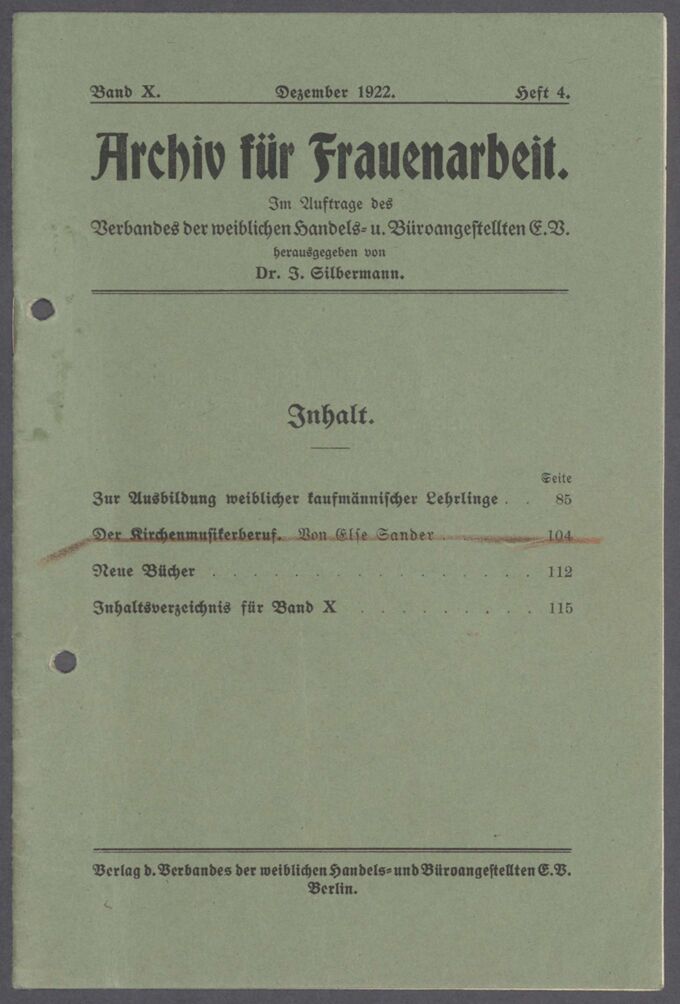

Nach der Einführung des Frauenwahlrechts zogen 1919 erstmals weibliche Abgeordnete (knapp 10 Prozent) in das Parlament, die Nationalversammlung, ein. Deutlich forderten Parlamentarierinnen wie Marie Juchacz von der Sozialdemokratischen Partei (SPD), Gertrud Bäumer von der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei (DDP) und Hedwig Dransfeld von der katholischen Zentrumspartei weitere Reformen auf dem Weg zur Gleichberechtigung. Parlamentarierinnen aller Fraktionen, unter besonderem Einsatz von Marie-Elisabeth Lüders (DDP), setzten im Reichstag 1922 die Zulassung von Frauen als Rechtsanwältinnen oder Richterinnen durch. Die deutschnationale Abgeordnete Marianne Behm hatte 1922 Erfolg und der Reichstag erließ das nach ihr benannte Lex Behm, das Mindestlohn und die Aufnahme in die Sozialversicherung für Heimarbeiterinnen festschrieb. Ebenfalls 1922 regelte der Reichstag unter großer Beteiligung von Parlamentarierinnen die Jugendwohlfahrt und 1927 den Mutterschutz neu. Damit einhergehend professionalisierte sich die Sozialarbeit, in der viele Frauen tätig waren.

‚Doppelverdienertum‘ – das Ideal vom Mann als Ernährer der Familie lebt weiter

Bei anderen Themen kam es zu großen Kontroversen in den Parlamentsdebatten, vor allem wenn es um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ging. Dies betraf beispielsweise das sogenannte Beamtinnenzölibat, dem zufolge seit dem Kaiserreich Beamtinnen bei Heirat entlassen wurden. Die Weimarer Reichsverfassung hob mit Artikel 128, Absatz II, solche Ausnahmebestimmungen gegenüber weiblichen Beamten auf. Bei den Verfassungsverhandlungen in der Weimarer Nationalversammlung 1919 hatte dieser Artikel für Unstimmigkeiten zwischen den weiblichen Abgeordneten geführt. Während Sozialdemokratinnen und liberale Parlamentarierinnen den Artikel klar befürworteten, äußerten weibliche Zentrums- und deutschnationale Abgeordnete Bedenken. Sie hielten den vollen Einsatz für den Beruf der Beamtin bei einer Heirat nicht mehr für möglich und stellten den Schutz der Familie über das Selbstbestimmungsrecht der Frauen.

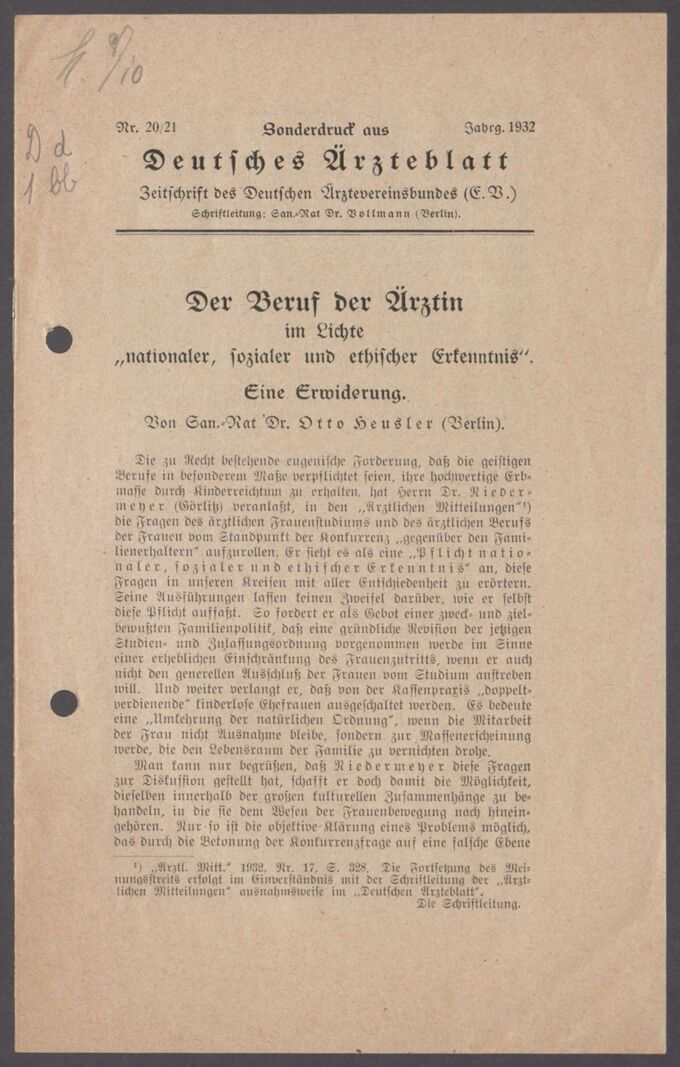

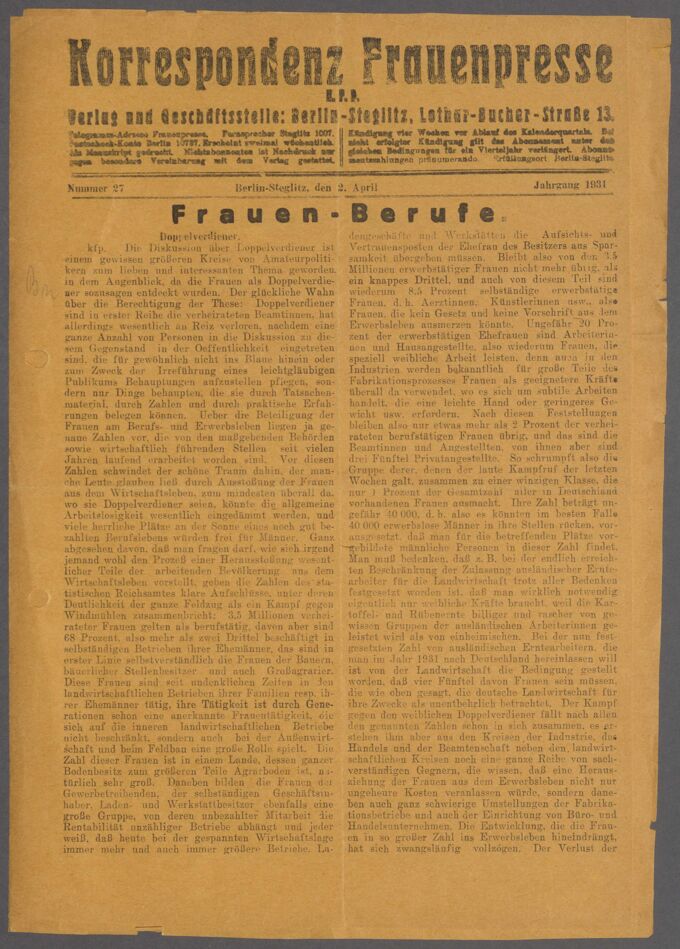

Trotz der Festlegung in der Verfassung wurden Beamtinnen auch in der Weimarer Republik weiterhin bei Heirat entlassen – beispielsweise 1923 auf Grundlage von Personalabbauverordnungen bei finanziellen Engpässen. Der Reichstag beschloss 1932 solche Entlassungen erneut auch mit den Stimmen der sozialdemokratischen Parlamentarier. Diesen Prozess begleitete eine große Kampagne gegen das ‚Doppelverdienertum‘. Dabei steht der Ausdruck ‚Doppelverdiener‘ symptomatisch für die Vorstellung, dass die Ehefrau dazuverdient.16

Bis 1977 brauchten verheiratete Frauen noch das Einverständnis ihres Ehemanns, um einer Erwerbstätigkeit nachzugehen.

Die Tendenz, dass immer mehr Frauen als Angestellte tätig waren, setzte sich in der Weimarer Republik fort: Zwischen 1907 und 1933 erhöhte sich ihre Zahl im Bereich Industrie und Handwerk um annähernd 500 Prozent, in den Sektoren Handel und Verkehr um 200 Prozent.17 Doch weiterhin wurden Frauen schlechter ausgebildet und bezahlt. Das Ziel vieler Frauen blieb eine Versorgung in der Ehe und viele Angestellte arbeiteten für Lohn nur bis zur Heirat. Zwei Drittel aller Angestellten waren unter 25 Jahre.

Was sich in der Weimarer Republik in den Städten änderte, war eine neue Sichtbarkeit von Frauen in neuen Räumen als Angestellte und an den Universitäten als Studentinnen.18 Der Frauenanteil der Studierenden verdoppelte sich zwischen 1921 und 1931 von 9,5 auf 18,9 Prozent. Frauen in den Städten, darunter Künstlerinnen und Journalistinnen, zeigten neue Lebensformen, die auch durch die Mode sichtbar waren: Die ‚Neue Frau‘ mit Bubikopf und kurzem Rock prägt die Bilder der Weimarer Republik bis heute.

Fußnoten

- 1Bake, Rita: Vorindustrielle Frauenarbeit, Köln 1984; dies.: Zur Arbeits- und Lebensweise Hamburger Manufakturarbeiterinnen im 18. Jahrhundert, in: Stephan, Inge / Winter, Hans-Gerd: Hamburg im Zeitalter der Aufklärung, Berlin 1989, S. 357–373; dies.: Träge, faul und liederlich. Arme Frauen in Hamburg, in: Ausstellungskatalog: 1789 – speichern und spenden. Nachrichten aus dem Hamburger Alltag, Hamburg 1989, S. 78-88.

- 2Vgl. nach Schildt, Gerhard: Frauenarbeit im 19. Jahrhundert, Pfaffenweiler 1993, S. 63.

- 3Vgl. Zachmann, Karin: Männer arbeiten, Frauen helfen. Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und Maschinisierung in der Textilindustrie des 19. Jahrhunderts, in: Hausen, Karin (Hg.): Geschlechterhierarchie und Arbeitsteilung: zur Geschichte ungleicher Erwerbschancen von Männern und Frauen, Göttingen 1993, S. 71–96.

- 4Schildt, Frauenarbeit, S. 106.

- 5Ebenda, S. 105 f.

- 6Schildt: Frauenarbeit, S. 126 (Tabelle).

- 7Ebenda: Frauenarbeit, S. 136.

- 8Vgl. Bajohr, Stefan: Die Hälfte der Fabrik. Geschichte der Frauenarbeit in Deutschland 1914 bis 1945, 2. Aufl., Marburg 1984, S. 72.

- 9Vgl. u. a. Dohm, Hedwig: Ehe? Zur Reform der sexuellen Moral, Berlin 1911, S. 7f., 10–14, neu abgedruckt in: Frederiksen, Elke (Hg.): Die Frauenfrage in Deutschland 1865–1915. Texte und Dokumente, Stuttgart 1981, S. 170–173.

- 10Hausen, Karin: Arbeiterinnenschutz, Mutterschutz und gesetzliche Krankenversicherung im Deutschen Kaiserreich und in der Weimarer Republik. Zur Funktion von Arbeits- und Sozialrecht für die Normierung und Stabilisierung der Geschlechterverhältnisse, in: Gerhard, Ute (Hg.): Frauen in der Geschichte des Rechts. Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, München 1997, S. 712–758, hier S. 716.

- 11Braun, Kathrin: „Schutz für die Unmündigen, die Frauen ...“ Politische Interaktion und Reorganisation des Geschlechterverhältnisses in der frühen Arbeitsschutzgesetzgebung, in: Feministische Studien, Bd. 12, H. 1, Mai 1994, S. 33–43.

- 12Hausen, Arbeiterinnenschutz, S. 721.

- 13Janz, Oliver: Bürger besonderer Art. Evangelische Pfarrer in Preußen 1850–1914, Berlin 1994, S. 481 u. S. 565 f. (Tabelle Nr. 89).

- 14Frevert, Ute: Frauen-Geschichte. Zwischen Bürgerlicher Verbesserung und Neuer Weiblichkeit, Frankfurt a. M. 1986, S. 151.

- 15Daniel, Ute: Arbeiterfrauen in der Kriegsgesellschaft: Beruf, Familie und Politik im Ersten Weltkrieg, Göttingen 1989, S. 259–265. Vgl. auch Rouette, Susanne: Nach dem Krieg: Zurück zur ‚normalen‘ Hierarchie der Geschlechter, in: Hausen, Karin (Hg.): Geschlechterhierarchie und Arbeitsteilung: Zur Geschichte ungleicher Erwerbschancen von Männern und Frauen, Göttingen 1993, S. 167–190.

- 16Vgl. Wikander, Ulla: Von der Magd zur Angestellten. Macht, Geschlecht und Arbeitsteilung 1789–1950, Frankfurt a. M. 1998, S. 161–165.

- 17Abelshauser, Werner et. al. (Hg.): Deutsche Sozialgeschichte 1914–1945. Ein historisches Lesebuch, München 1985, S. 108.

- 18Heinsohn, Kirsten: „Grundsätzlich“ gleichberechtigt. Die Weimarer Republik in frauenhistorischer Perspektive, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 68. Jg.,18–20 (2018), S. 39–45, hier S. 44.