Scheidung, Wiedervereinigung, alles anders – wie die Wende für in der DDR geschiedene Frauen nachwirkt

Rentenüberleitungsgesetz (RÜG) – was hier zunächst recht bürokratisch nüchtern und unscheinbar anmutet, hat für den Alltag tausender Frauen aus der ehemaligen DDR konkrete Folgen. Das RÜG ist ein Produkt der Umbruchszeit um 1990, welches die Renten aller DDR- und BRD-Bürger*innen gleichstellen sollte. Wenig bekannt ist, dass es über 100.000 Frauen gibt, die vom RÜG und vom jetzigen Rentensystem übersehen wurden.

Traurige Tatsache: Für in der DDR geschiedene Frauen gelten weder die besonderen DDR-Rentenregelungen von Frauen, die Sonderregelungen für alleinstehende Frauen unnötig machten, noch der in der BRD geltende Rentenausgleich von Geschiedenen und Alleinstehenden. Sie erhalten deutlich weniger Rente als in der BRD geschiedene Frauen, oder Männer, die keine Sorgearbeit geleistet haben. Die hier bestehende Altersarmut von Frauen aus der ehemaligen DDR hat in der Bundesrepublik kaum eine politische Lobby.

Feministische Pionierinnenarbeit leistet daher der Verein der in der DDR geschiedenen Frauen e.V. . Dieser setzt sich dafür ein, dass diese Ungerechtigkeit finanziell und symbolisch ausgeglichen wird. Dafür reichten Mitglieder 2010 schon beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg Klage ein und erwirkten eine Abmahnung der BRD durch den UN-Ausschuss zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frauen (UN-CEDAW). Auch die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde mehrmals zum Gespräch getroffen – und obwohl der große Erfolg bislang ausblieb, kämpft der Verein auch heute noch für Gerechtigkeit.

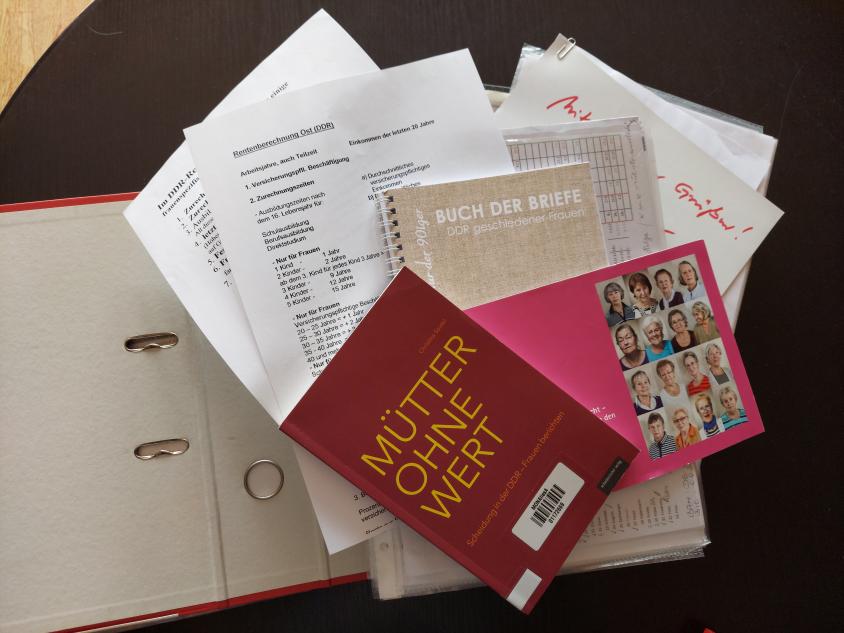

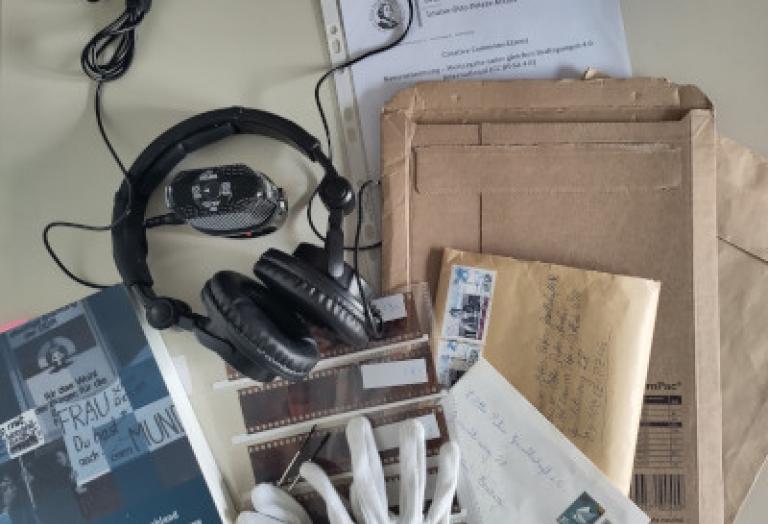

Die feministische Bibliothek MONAliesA wurde nun vom Verein gebeten, ihre Bestände aus 23 Jahren Vereinsbestehen zu archivieren. Circa 40 Umzugskisten mit Material umfasst der Bestand bereits. Neben Vereinsorganisatorischem sind auch Presseerzeugnisse, Dokumentationen von Protestaktionen, Recherchen, Korrespondenzen mit Expert*innen, juristische Dokumente sowie Briefe an die Politik zu finden – all das bisher noch unsortiert. Da die meisten Dokumente aus Privathaushalten stammen, folgen sie auch keiner einheitlichen Ordnung. Kategorien und Schlagworte zu finden, ist damit eine schwierige Aufgabe, welche die Sichtung, Archivierung und ausgewählte Digitalisierung der vielfältigen Materialien im Rahmen der diesjährigen Projektförderung prägt. „Wir versuchen zu allen Materialien eine historische Perspektive einzunehmen und sie für zukünftige Interessierte aufzubereiten. Da müssen wir überlegen, was könnten später einmal Fragestellungen sein? Wie müssen was verschlagworten? Wie müssen wir strukturieren, sodass das überhaupt aussagekräftig ist?“, beschreibt Sabrina Zachanassian von MONAliesA.

Dass hier viele Frauenschicksale berührt sind, zeigt sich nicht nur in den zahlreichen handschriftlich verfassten Briefen und Bittschreiben an Politiker*innen, sondern auch in den bereits entstehenden Interviews mit Vereinsmitgliedern, die MONAliesA im Rahmen des Projekts führt. Frauen erzählen bewegend von ihren Leben in der DDR und wie sie auch noch Jahre nach der Wende auf finanzielle und symbolische Anerkennung von geleisteter Lohn- und Sorgearbeit warten. Eindrücklich beschreiben sie ihre unterschiedlichen Perspektiven auf ihr Leben, das durch Scheidung und Wiedervereinigung so unvorhergesehen durcheinandergewirbelt wurde. „Es ist sehr interessant, diese Frauenbiografien zu hören und sich vorzustellen: Man lebt in der DDR, arbeitet, zahlt seine Rentenbeiträge, denkt, alles ist ok. Und dann kommen Scheidung und Wiedervereinigung und alles ist anders. Damit hatte niemand gerechnet“, teilt Tordis Trull von MONAliesA ihre Eindrücke der Interviews. „Die Frauen beschreiben sehr eindrücklich, wie sich Scheidung und Alleinerziehen angefühlt hat und welche Auswirkungen das hatte. Da überlege ich automatisch: Wie geht es Alleinerziehenden heute, hier in der Provinz?“

Seit 1990 bietet die MONAliesA professionelle Bibliotheks-, Archiv-, Bildungs- und Kulturarbeit, um die Vielfalt feministischer Ideen und Konzepte sowie das reichhaltige Erbe der von Frauen in Politik, Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft erbrachten Leistungen zu bewahren und zu vermitteln. Mit ihrem Buchbestand wie auch Veranstaltungen halten sie die Auseinandersetzung mit feministischer Theorie und Praxis wach. Daneben widmet sich das Archiv einer wichtigen Aufgabe: der Bewahrung von Geschichte derer, die in der hegemonialen Geschichtsschreibung marginalisiert oder ausgeschlossen wurden und werden. Frauen, Queers, Women of Color, Transidente oder Homosexuelle kommen in der MONAliesA zu Wort.

Die DDF-Projektförderung von MONAliesA ist am 1. Januar 2022 gestartet und hat eine Laufzeit von zwölf Monaten. Es werden die Bestände des Vereins der in der DDR geschiedenen Frauen e.V. gesichtet, katalogisiert und in Teilen digitalisiert, Rechteklärungen vorgenommen, Interviews geführt und ein Essay Der Verein der in der DDR geschiedenen Frauen – Worin besteht die Ungerechtigkeit? verfasst.

Ausgewählte Inhalte von MONAliesA im DDF und META-Katalog: