/-innen, Innen und *innen – feministische Sprachkritik

Deutsch als Männersprache – damals und heute

1984, berichtet die feministische Linguistin Luise F. Pusch,1 verzichteten zwei Beamtinnen auf eine Beförderung, weil sie die Berufsbezeichnung „Amtmännin“2 ablehnten, die sie als „Verunglimpfung“3 empfanden. Erst nach zwei Jahren wurde ihnen erlaubt, sich als symmetrische Bezeichnung „Amtfrau“4 zu nennen.

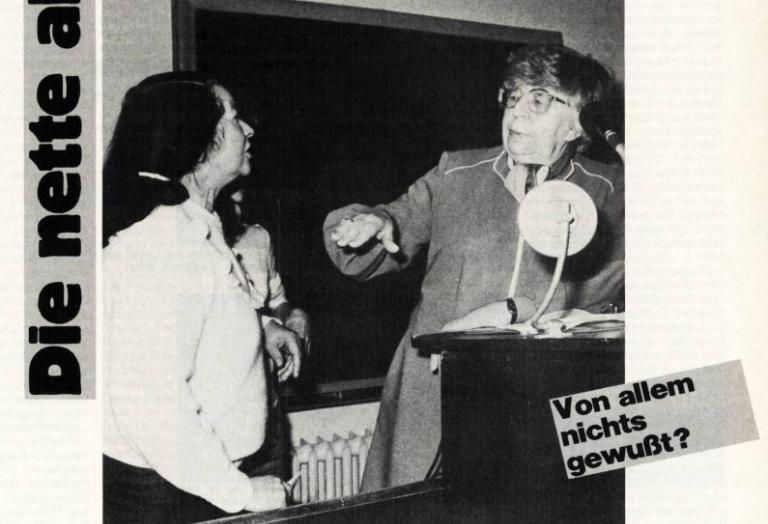

2017 klagte Marlies Krämer gegen ihre Sparkasse, um eine nichtdiskriminierende Anrede durchzusetzen, scheiterte aber vorerst 2018 vor dem BGH. Vordrucke, in denen sie als ‚Kunde‘ adressiert wird, sah das Gericht nicht als Verstoß gegen die Gleichbehandlung an, da hiermit beide Geschlechter gemeint seien und kein Recht auf Ansprache in der weiblichen Form bestehe.5

Kritik an der Männersprache Deutsch

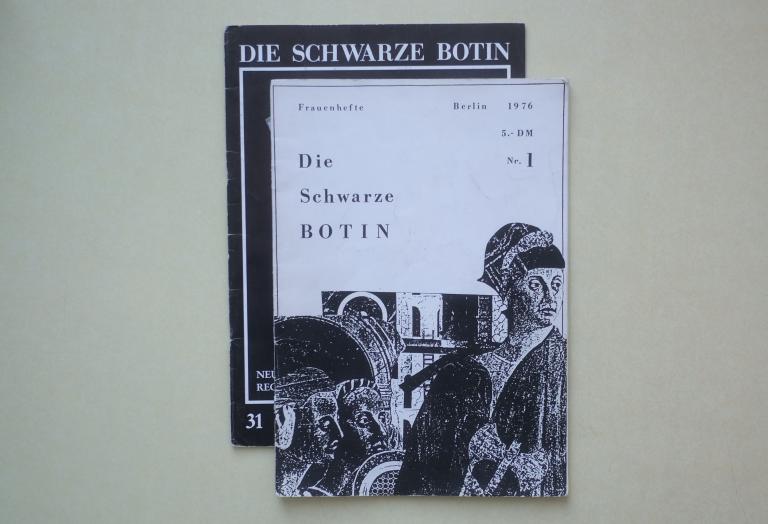

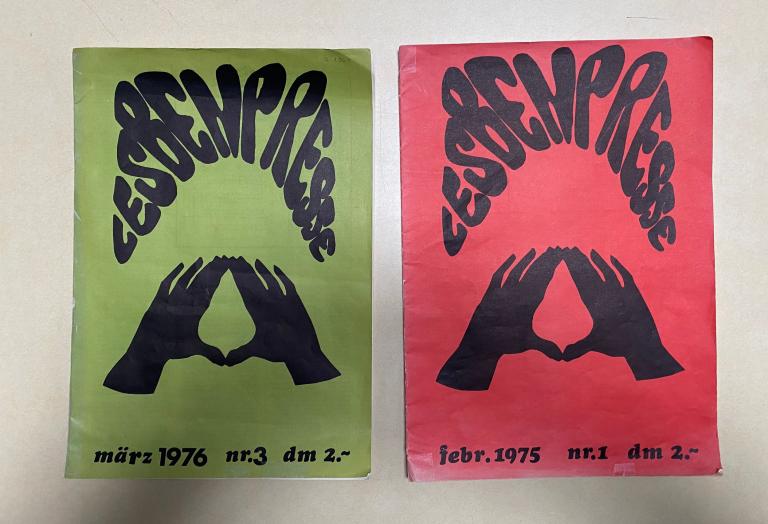

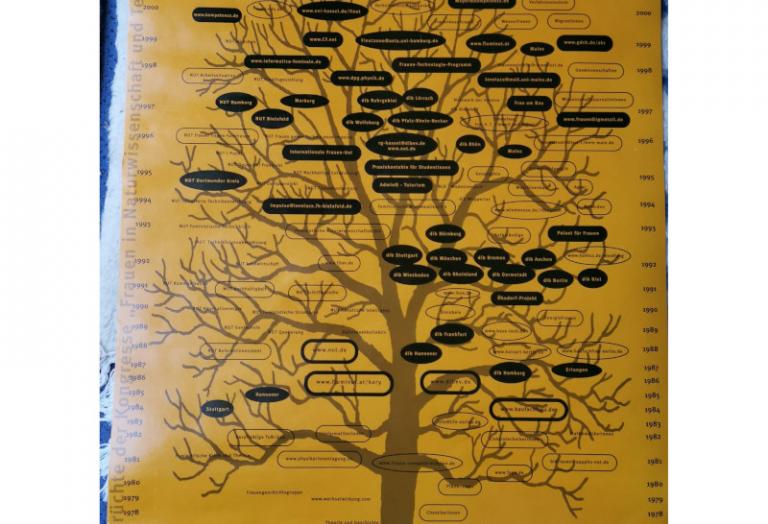

Seit Ende der 1970er Jahren fordern Feminist*innen die Gleichstellung der Geschlechter in der Sprache. Sprachwissenschaftler*innen analysierten die sprachliche Diskriminierung von Frauen, die sie als Ausdruck von und Mittel zur Aufrechterhaltung asymmetrischer Machtverhältnisse ansahen, mit dem Anspruch, diese zu verändern.6 Kritisiert wurde vor allem das generische Maskulinum, das weibliche Personen in der Sprache verschwinden lässt; angesichts langjähriger Forschungen resümiert 2017 der Ratgeber Richtig gendern knapp: „Das ‚generische Maskulinum‘ ist frauenfeindlich.“7 Sprachlicher Sexismus, so Marlies Hellinger und Christine Bierbach in ihren Richtlinien gegen sexistischen Sprachgebrauch von 1993, bedeute zudem: dass Sprache „Frauen und ihre Leistung ignoriert, […] Frauen nur in Abhängigkeit von und Unterordnung zu Männern beschreibt, […] Frauen nur in stereotypen Rollen zeigt und […] Frauen durch herablassende Sprache demütigt und lächerlich macht“8 .

Personen- und Berufsbezeichnungen

Rein männliche und diskriminierende Bezeichnungen wurden von Feminist*innen abgelehnt. In einem Aufsatz zu Personenbezeichnungen zeigte Gisela Schoenthal 1989, dass sich im sprachlichen Ausschluss von Frauen auch gesellschaftliche Geringschätzung ausdrückte.9

Am Verschwinden der Anrede ‚Fräulein‘ werden Historizität und Wandelbarkeit von Sprache exemplarisch sichtbar. ‚Fräulein‘ war, so die Kritiker*innen, sexistisch, denn Frauen wurden allein in Bezug auf Männer definiert, die Verkleinerung ‚-lein‘ und der Genus Neutrum (das Fräulein) drückten Geringschätzung aus und es widersprach der Gleichbehandlung, dass für unverheiratete Männer keine entsprechende Bezeichnung existierte. 1971 wurde das ‚Fräulein‘ in amtlichen Dokumenten abgeschafft und alle erwachsenen Frauen nun als ‚Frau‘ bezeichnet. Das Wort Fräulein verschwand jedoch so langsam, dass die 10 noch zehn Jahre später seinen Gebrauch kritisierten.11 Und auch die stolzen ‚Fräulein Lehrerin‘ wurden von der feministischen Linguistik nicht als Versuch, subversiv weitere Geschlechterkategorien jenseits der Zweigeschlechtlichkeit zu etablieren, rezipiert.12

Dass männliche Berufsbezeichnungen die Sichtbarkeit erwerbstätiger Frauen schmälern, belegte 2015 eine Studie der FU Berlin. Einerseits zeigte sie, dass sich Mädchen eher vorstellen konnten, einen Beruf selbst zu ergreifen, wenn weibliche Bezeichnungen verwendet wurden; andererseits assoziierten die Kinder mit ‚typischen Frauenberufen‘, diese seien schlechter angesehen und bezahlt.13

„Amtweibling“ und „Piloterich“ – mehr oder weniger ernste Reformvorschläge

Seit den 1980er-Jahren entwarf Luise F. Pusch eine Reihe kreativer Reformvorschläge. Sie zeigte beispielsweise, inwiefern angehängte Silben die Frau als Sonderfall mit geringerem Wert kennzeichneten, indem sie für den eingangs erwähnten Fall die Bezeichnung „Amtweibling“14 erdachte. Sie kehrte die Argumentation, dass die Endung ‚-in‘ im ‚-männin‘ ausreiche, humoristisch um: Auch bei „Weibling“ werde durch „Anhängen der Endung ling […] – wie im allgemeinen Sprachgebrauch (z. B. Schwächling, Wüstling, Lüstling) – durchaus ausreichend“15 Geschlechtsspezifik ausgedrückt. Ähnlich verfuhr ihr Vorschlag von 1979, Frauen sollten „[…] die weibliche Gruppe als referenzsemantische Grundeinheit setzen und auf Männer mit abgeleiteten Formen referieren, wie es im Tierreich dem Gänse- und Mäuserich geschieht: die Pilot, der Piloterich, die Piloten.“16

Das generische Femininum an der Leipziger Uni

2013 beschloss ein mehrheitlich männlich besetztes Gremium die Einführung eines ‚generischen Femininums‘ an der Universität Leipzig. In ihrer Grundordnung hieß es nun: „In dieser Ordnung gelten grammatisch feminine Personenbezeichnungen gleichermaßen für Personen männlichen und weiblichen Geschlechts. Männer können die Amts- und Funktionsbezeichnungen dieser Ordnung in grammatisch maskuliner Form führen.“17 Mit der Verwendung von ‚Professorin‘, ‚Dekanin‘, ‚Studentin‘ und so fort wollte man, so die Rektorin Beate Schücking, Ungerechtigkeiten ausgleichen und die weibliche Mehrheit der Universitätsangehörigen sichtbar machen. Nach missverständlichen Meldungen in den Medien stellte die Universität in einer Presseerklärung klar, dass die Anrede „Herr Professorin“18 nicht vorgesehen sei. „Klar war uns bewusst“, so Schücking, „dass wir uns für die überraschende Variante entschieden haben. Aber dass das so einen Wirbel gibt: ‚Lächerlich‘, ‚peinlich‘ […] Bis hin zu richtig aggressiven Äußerungen. All das zeigt, dass es mit der Gleichstellung noch nicht so weit her ist.“19

BürgerInnen, Bürger_innen, Bürger*innen – Interventionen ins Schriftbild

Im Laufe der Zeit wurden verschiedene, nicht-diskriminierende Frauen beziehungsweise mehr Geschlechter einbeziehende Schreibweisen entwickelt.

Ende der 1980er-Jahre verschmolz die Nachsilbe -in mit dem Schrägstrich / grafisch zum großen Binnen-I, das als Variante des generischen Femininums beide Geschlechter mit einbeziehen sollte. Die damalige taz-Redakteurin Ute Scheub erinnert sich, dass das Binnen-I Anfang der 1980er in der alternativen Schweizer Wochenzeitung WOZ benutzt wurde, woraufhin es der Redakteur Oliver Tolmein für die taz vorschlug.20 Tolmein selbst berichtet hingegen, die Einführung sei den damals einflussreichen ‚SäzzerInnen‘ zu verdanken gewesen.21 Außer in der taz wurde das Binnen-I an Universitäten, in Parteien und Publikationen verwendet.

Im Kontext von Gender- und Queer-Theorien, die seit den 1990er-Jahren davon ausgingen, dass Geschlecht weder statisch und noch binär sei,22 entwickelten sich weitere Schreibweisen. 2003 erschien in der linken Zeitschrift arranca! der Artikel Performing the gap23 , der als Initialtext des Gender_ Gaps gilt. Der Gap (Lücke) lässt Raum für vielfältige Geschlechter: „Alles, was außerhalb dieser [zweigeschlechtlichen] Ordnung liegt, wird fortwährend verleugnet […] Dagegen möchte ich einen anderen Ort von Geschlechtlichkeit setzen, einen Ort, den es zu erforschen gilt und um den wir kämpfen sollten, er sieht so aus: _.“24

Der Leitfaden der AG Feministisch Sprachhandeln der HU Berlin, der vor dem Hintergrund intersektionaler Theorien auf eine umfassend anti-diskriminierende Sprache abzielt, stellte 2014 weitere Schreibweisen vor: „Die *-Variante kann [Vielfalt] stärker herausstellen, da das Sternchen viele unterschiedliche Strahlen hat und […] symbolisch ganz Unterschiedliches meinen kann.“25 Mit einem x könnten geschlechtsspezifische Endungen gänzlich durchgestrichen werden. Auf der Uni-Website des Lehrstuhls von Lann Hornscheidt stand: „Wollen Sie mit Profx. Lann Hornscheidt Kontakt aufnehmen? Achten Sie bitte darauf, Anreden wie ‚Sehr geehrtx Profx. Lann Hornscheidt‘ zu verwenden. Bitte vermeiden Sie alle zweigendernden Ansprachen wie ‚Herr ___‘, ‚Frau ___‘, ‚Lieber ___‘, oder ‚Liebe ___‘.“ Diese Bitte um eine nicht-zweigeschlechtliche Adressierung löste empörte bis hasserfüllte Reaktionen aus.26

Mittlerweile gibt es Ideen, wie die unaussprechlich scheinenden Schreibweisen mündlich benutzt werden können. Njuscha Zhaaleh schlägt beispielsweise unter dem Titel „Feminismus sprechen lernen“27 im feministischen Blog „Mädchenmannschaft“ vor, den Gender_Gap mit einem im Deutschen bisher ungebräuchlichen Laut, dem Glottisschlag, auszusprechen. Luise Pusch kritisiert diese Entwicklungen übrigens aus oben genanntem Grund, angehängte Endungen seien diskriminierend, und favorisiert weiter das Binnen-I als Annäherung an ein „umfassendes Femininum“ – Raum für andere oder veränderliche Geschlechter bietet diese Variante jedoch nicht.28

Wird der Gender*Stern offiziell?

Im März 2017 zeigte sich der Newsletter der einflussreichen Duden-Sprachberatung offen für gendersensible Sprache: „Empfohlen werden können Asterisk und Unterstrich seitens der Dudenredaktion nicht, da sie vom amtlichen Regelwerk nicht abgedeckt sind – wer sich jedoch nicht im amtlichen Kontext bewegt, wird sich mit einer dieser Lösungen vielleicht anfreunden können.“29 Ähnlich liest es sich auch im Duden-Ratgeber Richtig gendern, der Ende 2017 erschien.30

2018 beschäftigte sich erstmals der Rat für deutsche Rechtschreibung, zuständig für die offiziellen Rechtschreibregeln, mit geschlechtergerechten Schreibweisen. Dieser sieht aber bisher keinen Regelungsbedarf, da verschiedene Schreibungen gesellschaftlich diskutiert würden und sich die Entwicklung noch „am Anfang“31 befinde. Anfang 2019 wurde das Gendersternchen zum Anglizismus des Jahres 2018 gekürt, da es den deutschen Wortschatz bereichere.32

Es bleibt also weiter Raum für Kreativität beim Sprechen und Schreiben der Geschlechter.

Fußnoten

- 1Pusch, Luise F.: Amtweibling und Amtfrau (1986), in: Dies., Alle Menschen werden Schwestern, Frankfurt a.M. 1990, S. 218-219.

- 2Pusch, Luise F.: Amtweibling und Amtfrau (1986), in: Dies., Alle Menschen werden Schwestern, Frankfurt a.M. 1990, S. 218.

- 3Pusch, Luise F.: Amtweibling und Amtfrau (1986), in: Dies., Alle Menschen werden Schwestern, Frankfurt a.M. 1990, S. 218.

- 4Pusch, Luise F.: Amtweibling und Amtfrau (1986), in: Dies., Alle Menschen werden Schwestern, Frankfurt a.M. 1990, S. 218.

- 5Vgl. exemplarisch Ott, Helena: „Ich bin nicht männerfeindlich“, in: SZ.de am 13.3.2018, Zugriff am 05.03.2019 unter http://www.sueddeutsche.de/panorama/urteil-zu-gender-sprache-ich-bin-nicht- maennerfeindlich-1.3905109.

- 6Vgl. Diewald, Gabriele / Steinhauer, Anja: Historischer Abriss, in: Dies.: Richtig gendern. Wie Sie angemessen und verständlich schreiben, Berlin 2017, S. 116-124.

- 7Vgl. Diewald, Gabriele / Steinhauer, Anja: Historischer Abriss, in: Dies.: Richtig gendern. Wie Sie angemessen und verständlich schreiben, Berlin 2017, S. 121.

- 8Hellinger, Marlis / Bierbach, Christine: Eine Sprache für beide Geschlechter – Richtlinien für einen nicht-sexistischen Sprachgebrauch, Bonn 1993, S. 4, Zugriff am 05.03.2019 unter https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-05/eine_Sprache_fuer_beide_Geschlechter_1993_0.pdf

- 9Schoenthal, Gisela: Personenbezeichnungen im Deutschen als Gegenstand feministischer Sprachkritik, in: Zeitschrift für Germanistische Linguistik 17 (1989), S. 296-314.

- 10Richtlinien zur Vermeidung sexistischen Sprachgebrauchs

- 11Vgl. Trömel-Plötz, Senta et al.: Richtlinien zur Vermeidung sexistischen Sprachgebrauchs, in: Linguistische Berichte 71. Wiesbaden 1981.

- 12Vgl. Johannsen, Wiebke: Fräulein, Zugriff am 05.03.2019 unter http://www.schriften-johannsen.de/fraeulein/.

- 13Vervecken, Dries / Hannover, Bettina: Yes I can! Effects of gender fair job descriptions on children’s perceptions of job status, job difficulty, and vocational self-efficacy. Social Psychology, 46 (2015), S. 76-92.

- 14Pusch: Amtweibling und Amtfrau, S. 218.

- 15Pusch: Amtweibling und Amtfrau, S. 218.Hervorhebungen i.O.

- 16Pusch: Der Piloterich, in: Dies., Das Deutsche als Männersprache, S. 43 ff, hier S. 45. Hervorhebung i.O.

- 17Grundordnung der Universität Leipzig vom 6. August 2013; Zugriff am 05.03.2019 unter https://www.uni-leipzig.de/fileadmin/ul/Dokumente/Universitaet/Profil/Grundordnung_UL_130806.pdf

- 18So z.B. der Titel „Hallo, Herr Professorin!“, in: Tagesspiegel v. 4.6.2018, Zugriff am 05.03.2019 unter https://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/uni-leipzig-schafft-die-maennliche-schreibweise-ab-hallo-herr-professorin/8299562.html; vgl. PM 178/2013 der Universität Leipzig v. 6.6.2013: „Richtigstellung: Kein ‚Herr Professorin‘ an der Universität Leipzig“.

- 19„Wir waren nüchtern“, Interview mit Beate Schücking, in: SZ v. 6.6.2013, Zugriff am 05.03.2019 unter http://www.sueddeutsche.de/bildung/sprachreform-an-der-uni-leipzig-wir-waren-nuechtern-1.1689465.

- 20Vgl. Scheub, Ute: Der lange Marsch des großen I durch die Institutionen. Nicht ganz ernst zu nehmender Vortrag über das große I für die Friedrich-Ebert-Stiftung am 20.1.2003, Zugriff am 05.03.2019 unter http://www.utescheub.de/docs/Spraechinnen.pdf.

- 21Vgl. Tolmein, Oliver: Wie das Binnen-I in die taz kam. Die RedakteurInnen und SäzzerInnen der „tageszeitung“ machten Politik mit Sprache. DLF Kultur Zeitfragen v. 1.10.2014, Zugriff am 05.03.2019 unter https://www.deutschlandfunkkultur.de/journalismus-wie-das-binnen-i-in-die-taz-kam.976.de.html?dram:article_id=299188.

- 22Vgl. z.B. Butler, Judith: Das Unbehagen der Geschlechter, Frankfurt a.M. 1991.

- 23S_HE (Steffen Kitty Herrmann): Performing the Gap. Queere Gestalten und geschlechtliche Aneignung, in: arranca #28: Aneignung I (November 2003), S. 22-26; Zugriff am 05.03.2019 unter http://arranca.org/ausgabe/28/performing-the-gap.

- 24Ebenda.

- 25AG Feministisch Sprachhandeln: „Was tun? Sprachhandeln – aber wie? W_Ortungen statt Tatenlosigkeit!“, 2. Auflage 2014/2015, z.Z. nur als Online-Version, Zugriff am 05.03.2019 unter http://feministisch-sprachhandeln.org/wp-content/uploads/2015/10/sprachleitfaden_zweite_auflage_281015.pdf.

- 26Baum, Antonia: Sagen Sie bitte Profx. zu mir, in: FAZ v. 17.11.2014, Zugriff am 05.03.2019 unter http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/profx-als-geschlechtergerechte-sprache-fuer-professoren-13268220.html; „Es ist eine Frage der Zeit, bis wir bei der Geburt kein Geschlecht mehr zugewiesen bekommen“. Interview mit Lann Hornscheidt, in: Die Zeit 4/2016, Zugriff am 05.03.2019 unter https://www.zeit.de/zeit-wissen/2016/04/lann-hornscheidt-geschlecht-identitaet-sprache-diskriminierung

- 27Zhaaleh, Njuscha: Feminismus sprechen lernen, Zugriff am 05.03.2019 unter https://maedchenmannschaft.net/feminismus-sprechen-lernen/.

- 28Vgl. „Unsere Grammatik bevorzugt Männer“. Interview mit Luise F. Pusch, in: an.schläge 2017, Thema, VIII / 2017, Zugriff am 05.03.2019 unter https://www.anschlaege.at/feminismus/2017/11/unsere-grammatik-bevorzugt-maenner/.

- 29Duden-Sprachberatung: Die Gästin und der Rotzlöffel: wie Luther und die Brüder Grimm unsere Sprache prägten (März 2017), Zugriff am 05.03.2019 unter https://www.duden.de/sprachwissen/newsletter/Die-G%C3%A4stin-und-der-Rotzl%C3%B6ffel-wie-Luther-und-die-Br%C3%BCder-Grimm-unsere-Sprache. Vgl. „Unsere Grammatik bevorzugt Männer“. Interview mit Luise F. Pusch, in: an.schläge 2017, Thema, VIII / 2017, Zugriff am 05.03.2019 unter https://www.anschlaege.at/feminismus/2017/11/unsere-grammatik-bevorzugt-maenner/.

- 30Diewald, Steinhauer: Richtig gendern, S. 47.

- 31Rat für deutsche Rechtschreibung: Empfehlungen zur „geschlechtergerechten Schreibung“. Beschluss des Rats für deutsche Rechtschreibung vom 16. November 2018, Zugriff am 05.03.2019 unter http://www.rechtschreibrat.com/DOX/rfdr_PM_2018-11-16_Geschlechtergerechte_Schreibung.pdf.

- 32Vgl. Stefanowitsch, Anatol: Laudatio zum Anglizismus des Jahres 2018: Gendersternchen (20. Januar 2019), Zugriff am 05.03.2019 unter http://www.sprachlog.de/2019/01/20/laudatio-zum-anglizismus-des-jahres-2018-gendersternchen/.

Ausgewählte Publikationen

-

Butler, Judith: Das Unbehagen der Geschlechter, Frankfurt a. M. 1991.

-

Diewald, Gabriele / Steinhauer, Anja: Richtig gendern. Wie Sie angemessen und verständlich schreiben, Berlin 2017.

-

Schoenthal, Gisela: Personenbezeichnungen im Deutschen als Gegenstand feministischer Sprachkritik, in: Zeitschrift für Germanistische Linguistik 17 (1989), S. 296-314.

-

Trömel-Plötz, Senta et al.: Richtlinien zur Vermeidung sexistischen Sprachgebrauchs, in: Linguistische Berichte 71, Wiesbaden 1981.

-

Pusch, Luise F.: Amtweibling und Amtfrau (1986), in: Dies., Alle Menschen werden Schwestern, Frankfurt a.M. 1990, S. 218-219.

-

Pusch, Luise F.: Der Piloterich (1979), in: Dies., Das Deutsche als Männersprache, S. 43 ff.

-

Vervecken, Dries / Hannover, Bettina: Yes I can! Effects of gender fair job descriptions on children’s perceptions of job status, job difficulty, and vocational self-efficacy. Social Psychology, 46 (2015), S. 76-92.