Über Lotte Hahm

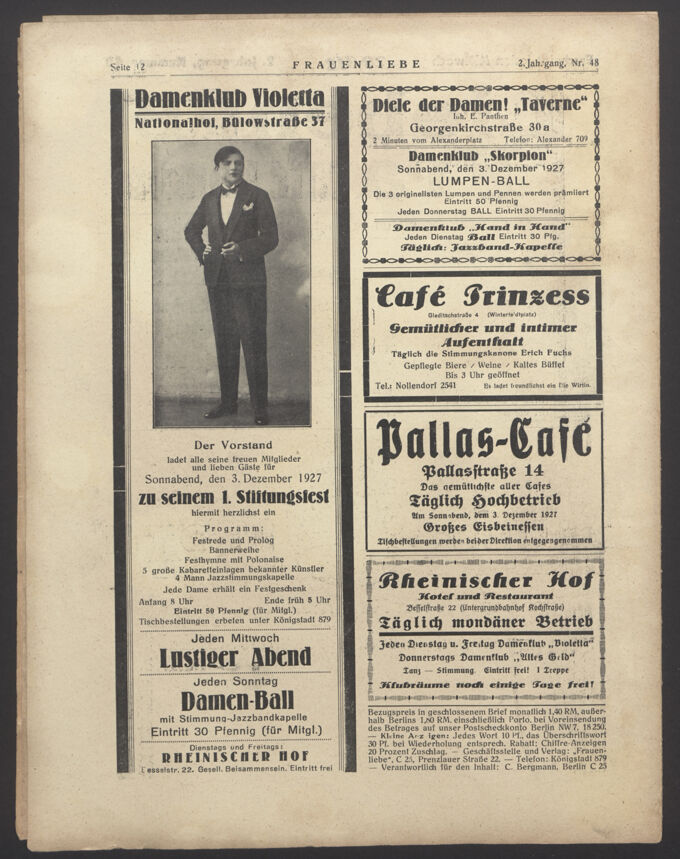

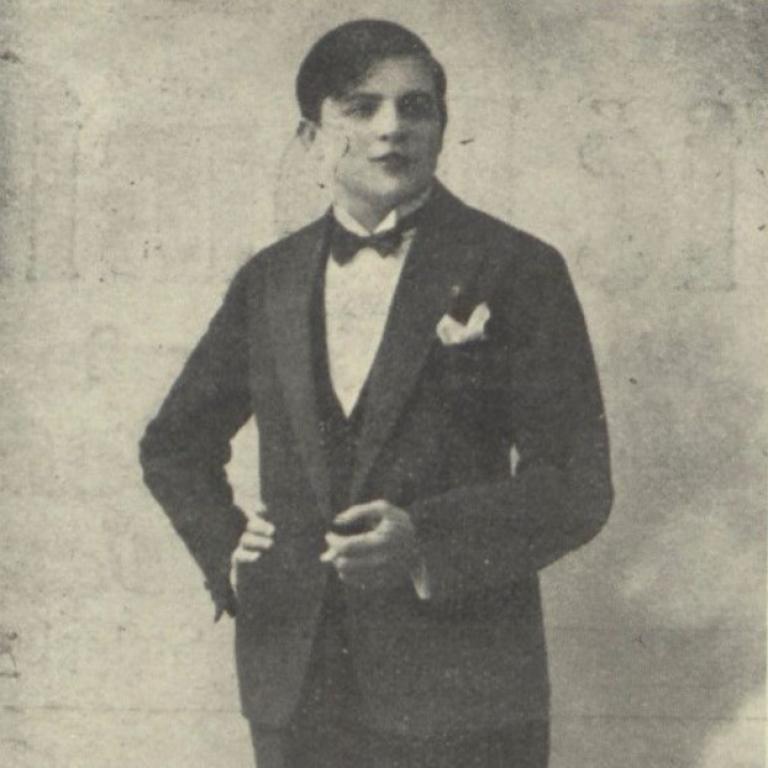

Die gebürtige Dresdnerin Charlotte Hedwig Hahm, die sich Lotte nennen ließ, gehört zu den schillernden Persönlichkeiten der Berliner homosexuellen und trans*(vestitischen) Subkultur der Weimarer Republik.1 Sie2 engagierte sich insbesondere zwischen 1926 und 1932 für die Organisierung von Lesben sowie „Transvestiten“3 . Entgegen bisheriger Annahmen war Hahm allerdings mit der transvestitischen Vereinigung d’Eon in keiner Weise organisatorisch verbunden, sondern engagierte sich offensichtlich in parallelen transvestitischen Gruppen.4 In den Lesbenzeitschriften warb Lotte Hahm mit originellen Texten und lässigen Fotos5 im Smoking und sehr kurz geschnittenen Haaren für Veranstaltungen ihrer Damenklubs und Bars. Als einfallsreiche und multifunktionale Veranstaltungsmanagerin lud sie zu unterschiedlichsten Events ein: von der Mondscheindampferpartie über Saalpost bis hin zu Mützenpolonaise und Windbeutelwettessen; nicht selten war sie selbst Teil einer humorvollen Einlage.

Nicht ‚nur‘ Spaß, sondern auch emanzipatorische politische Arbeit

Lotte Hahm versuchte, Lesben6 und Trans*(vestiten) auch für emanzipatorische politische Arbeit zu mobilisieren: Sie wollte, dass sich mehr lesbische Klubs in verschiedenen Städten und Ländergrenzen überschreitend vernetzen und zu einer starken, handlungsfähigen Organisierung verbinden: „Nicht nur Tanz und gesellige Veranstaltungen können euch Gleichberechtigung bringen, sondern auch Kampf ist nötig, wenn ihr Ansehen und Achtung haben wollt. Kampfeslust muß eure Herzen erfüllen und aus euren Augen leuchten. Darum organisiert euch im Bund für ideale Frauenfreundschaft.“7

Hahm erfand auch solidarische Praktiken in der Subkultur: Umverteilung von Geld unter Lesben*8 . Sie erließ mitunter erwerbslosen Lesben, die in Armut leben mussten, das Eintrittsgeld und ließ ihnen manchen Party-Erlös ihres Klubs solidarisch zugutekommen.

Lotte Hahm wurde als Charlotte Hedwig Hahm am 23. Mai 1890 in eine evangelische Dresdner9 Familie geboren: Ihre Mutter war Alwine Wagner (1866–1920), ihr Vater der selbstständige Kaufmann Carl Hahm (1864–1931). Lotte hatte drei Geschwister. Nach der Schule absolvierte sie eine Büroausbildung und etwa 1920 machte sie sich als Inhaberin einer Versandbuchhandlung selbstständig. 1920 starb ihre Mutter und kurze Zeit später zog Lotte Hahm in die Spreemetropole.

Subkulturelle Gründungen: Klubs und Vernetzung in Berlin und darüber hinaus

In Berlin gründete Lotte Hahm 1926 den Damenklub Violetta und bestimmte (nicht nur) dort maßgeblich das weitere subkulturelle Geschehen. „Damenklub“10 nannte sie das Etablissement, da spätestens in den 1920er-Jahren ‚Dame‘ ebenso wie ‚Freundin‘ eine Chiffre für Lesbe war.11 Schon Ende 1927 wurde ihr Klub in der Zeitschrift Frauenliebe als „führender“ bezeichnet.12 Hahms politisch-visionäre Idee scheint gewesen zu sein, dass der Damenklub Violetta so etwas werde wie die kulturelle und politische Basis einer handlungsfähigen Bewegung, die sich für die Rechte von Lesben – und womöglich von Transvestiten – einsetzt. Lotte Hahm zielte auf ein breites Netzwerk von und für Frauen. Dafür schuf sie 1929 innerhalb des Damenklubs eine Initiative, die sie – ungewöhnlich brav – ‚Korrespondenz-Zirkel‘ nannte. Diese Kontaktbörse sollte durch die Vermittlung von Violetta ausdrücklich „Frauen“13 die Gelegenheit geben, sich mit Gleichgesinnten zusammenzuschließen und auszutauschen. Die Vernetzungsidee kam offenbar gut an, denn Hahm schrieb, dass Violetta „hunderte von Zuschriften aus allen Städten erhalten“14 habe. Teilweise reiste Lotte Hahm selbst in die Städte, um Gründungen vor Ort zu unterstützen.15

Zwei engagierte Subkultur-Aktivistinnen: Lotte Hahm und Käthe Fleischmann

Lotte Hahms damalige Lebenspartnerin war die Gastronomin und Lokalinhaberin Käthe Fleischmann (1899–1967).16 Sie zählt zu jenen, die räumliche Infrastruktur bereitstellten. Mit Fleischmanns Hilfe wurde Lotte Hahm selbstständige Betreiberin von Lesben-Bars. Damit war Lotte Hahm nicht länger ‚nur‘ die Leiterin eines Klubs, die temporär Nutzungsrechte von Räumlichkeiten mit den jeweiligen Gaststättenbesitzer*innen17 aushandeln musste. Diese waren oft heterosexuelle Männer. Nacheinander eröffnete sie die Monokel-Diele und die Manuela-Bar. Dabei war es Lotte Hahm wichtig, eine offene Atmosphäre zu schaffen und möglichst viele zu erreichen, auch isoliert lebende Lesben: „In meinen Klubräumen [...] werde ich dafür sorgen, daß sich alle Freundinnen wohlfühlen, daß man Gelegenheit hat über alle Fragen die uns besonders interessieren, zu sprechen und nicht zuletzt werden die Einsamen unter uns Unterhaltung finden, durch ein nettes Kabarett und andere Überraschungen.“18

Hahm schuf nicht nur kontinuierlich zugängliche Anlaufstellen, sondern sorgte auch für etliche Arbeitsplätze – sowohl im Bereich des Gaststättengewerbes als auch für Musiker*innen und/oder Performance-Künstler*innen. So arbeiteten in Lotte Hahms Auftrag auch die Ausstatterin* Toni Ebel (1881–1961)19 oder die Kunstpfeiferin Lea Manti (1886–1960).20

Denunziationen, Schließungen, Neugründungen

Die Freude von Hahm und Fleischmann über die gemeinsamen Errungenschaften währte nicht lange: Bereits ab Herbst 1932 randalierten Männer der nationalsozialistischen SA in den Lokalen von Käthe Fleischmann.

Durch die antisemitische Entrechtung und Verfolgung von Jüdinnen* und Juden* war Fleischmann bald gezwungen, ihr privates Eigentum und ihre Schankgenehmigungen zum Schleuderpreis zu verkaufen. In der nationalsozialistischen Diktatur wurden 1933 die Zeitschriften der homosexuellen Bewegung sowie deren Subkultur verboten, nicht geschlossene Subkulturorte dienten der Überwachung. Manche Gruppen trafen sich klandestin und unter anderem Namen weiter: So wurde aus dem Damenklub Violetta kurzerhand der Sportklub Sonne. Hahm engagierte sich mindestens im Jahr 1934 als Vorsitzende für dessen Fortbestehen.21 Jedenfalls organisierten sie, Fleischmann und andere weiter heimlich Tanzabende für Lesben und Trans*(vestiten). Durch Denunziation22 erfuhr allerdings die Polizei 1935 davon und ging gegen die Treffen vor. Nach dem Verbot verfolgte Lotte Hahm, Lebenskünstlerin, die sie war, alternative Pläne: Sie eröffnete auf der kleinen Ostseeinsel Hiddensee eine Pension – sehr wahrscheinlich für Lesben. Zudem verdingte sie sich 1937 im Großraum Berlin als Händlerin für Textilwaren. Die Geschäfte liefen aber nicht wie erhofft und sie prellte den von ihr angeheuerten Fahrer um seinen Lohn. Er verklagte sie wegen Betrugs und führte gegenüber der Polizei Informationen an, die seiner Meinung nach aus Lotte Hahm eine zu verfolgende Kriminelle machten: „Frl Hahm ist ausgeprägt pervers, sowohl in femininer wie auch Maskuliner Hinsicht.“23 Hahm entsprach also weder in ihrer Weiblichkeit noch in ihrer Männlichkeit der Norm, die der Fahrer verstand und respektabel fand. Lotte Hahm wurde zu einer Geldstrafe und zu Gefängnishaft verurteilt: Es fehlen Quellen, vermutlich musste sie nicht einsitzen.

Heimliche subkulturelle Treffen, eine Insel-Pension und verschiedene Zivilklagen lassen eine Neubewertung von Hahms Biografie zu: Diese Indizien legen nahe, dass Lotte Hahm wohl nicht, wie von einigen Zeitzeuginnen angenommen und von der Forschung überlegt, Anfang 1935 oder später im Konzentrationslager (KZ) Moringen inhaftiert gewesen sein kann.24 Gleichzeitig bedeutet es, dass Hahm mit einer anderen lesbischen Frau, die im KZ interniert war, verwechselt worden ist.

Zur bedrohlichen Lebenssituation ihrer Lebenspartnerin Käthe Fleischmann

Käthe Fleischmann verlor als antisemitisch Verfolgte im Jahr 1938 ihre gesamte ökonomische Existenzgrundlage und musste ab 1939 am Berliner Osthafen schwere körperliche Zwangsarbeit leisten. Dabei verletzte sie sich Ende 1941 den Fuß.25 Die medizinische Behandlung nach dem Unfall konnte sie nutzen, um zu entkommen. Auf ihrer Flucht mit ihrem vergipsten Knöchel benötigte sie fortwährend neue Helfer*innen und Unterkünfte. Eine ihrer Fluchtbegleiterinnen war Ende 1941 auch Lotte Hahm, gleichwohl nur vorübergehend.26 Hahm nahm Käte Fleischmann zunächst mit nach Dresden, wo sie aber selbst nur zur Untermiete wohnte;27 möglicherweise deshalb mietete Hahm – vermutlich 1941 – in Saarbrücken eine Wohnung an, in die sie mit Fleischmann ging,28 aber selbst nur wenige Monate dort blieb.29 Gehetzt und in wechselnden Verstecken überlebte Käthe Fleischmann mit Müh’ und Not die Nazi-Diktatur.

1946 wanderte sie in die USA aus und kehrte 1951 nach Berlin zurück. Spätestens seit Ende der 1950er-Jahre gingen Hahm und Fleischmann getrennte Wege. Als Käthe Fleischmann in den 1960er Jahren gefragt wurde, stimmte sie einer offiziellen Ehrung Lotte Hahms für deren Hilfeleistungen für Verfolgte während der NS-Zeit nicht zu. Sie hat offenbar angegeben, dass sie sich nach ihrer Begleitung auf der Flucht von Hahm „im Stich gelassen“ fühlte.30 Fleischmann, die ihr Leben lang unter den Nachwirkungen der NS-Verfolgung litt, starb 1967 im Alter von 67 Jahren in Berlin- Schöneberg. Wenige Monate später starb 77-jährig in Wannsee auch Lotte Hahm.

Erinnerung und Würdigung im Berliner Stadtbild

An Lotte Hahm und ihr Engagement für die lesbische und trans* Subkultur erinnert inzwischen eine Gedenkstele31 an einem subkulturellen Treffpunkt des Damenklubs Violetta: Nachweislich traf sich der Klub einige Monate im Jahr 1928 im Jägerhof-Kasino in der Hasenheide 52-53 in Kreuzberg. Eine Würdigung und Erinnerung Lotte Hahms wurde 2015 aus der LSBTIQ-Community für drei Berliner Bezirke vorgeschlagen, in denen sie wirkte.32 Die Gedenktafelkommission des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg nahm eine dieser Ideen auf und setzte sie mit einer Einweihung der Stele am 13. September 2023 um.33

Die leidenschaftliche Aufforderung Hahms zur beherzten „Kampfeslust“ liefen damals vielfach ins Leere – mögen sie uns heute ebenso politischer Auftrag sein, wie Lotte Hahms gebaute Brücke zwischen Lesben und trans* Personen.

Netzwerk von Lotte Hahm

Zitate von Lotte Hahm

Biografie von Lotte Hahm

Fußnoten

- 1Der Text basiert auf den Ergebnissen eines Mikroforschungsprojektes an der Hochschule Düsseldorf. Es wurde freundlicherweise finanziert von der Berliner Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, Fachbereich LSBTI (Laufzeit: 10–12/2018).

- 2Zur Frage des geschlechtlichen Selbstverständnisses von Lotte Hahm vgl. ausführlicher Boxhammer, Ingeborg / Leidinger, Christiane: Offensiv – strategisch – (frauen-)emanzipiert: Spuren der Berliner Subkulturaktivistin* Lotte Hahm (1890–1967), in: GENDER. Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft 1/2021, S. 91‒108, hier S. 98f.

- 3Liebende Frauen, 1928, H. 7, S. 12.

- 4Vgl. dazu Boxhammer / Leidinger: Offensiv, S. 96-98 und S. 105.

- 5Es liegen sechs verschiedene Abbildungen von Lotte Hahm vor. Einige davon werden auf dem Lesbengeschichtsportal gezeigt: Zugriff am 23.11.2020 unter https://lesbengeschichte.org/bio_hahm_d.html.

- 6Zum Begriff ‚Lesbe‘ in der Geschichte: Leidinger, Christiane / Boxhammer, Ingeborg: „Lesbian like” Geschichte – Vom Wettstreit richtiger Bezeichnungen, Verdächtigungen, Lesbensex und einer Vermisstenanzeige, in: AutorInnenkollektiv Loukanikos (Hg.): History is unwritten. Linke Geschichtspolitik und kritische Wissenschaft, Münster 2015, S. 144‒159, Zugriff am 23.11.2020 unter https://historyisunwritten.wordpress.com/history-is-unwritten-als-pdf/.

- 7Hahm, Lotte / Radszuweit, Friedrich: Aufruf an alle gleichgeschlechtlich liebenden Frauen, in: Die Freundin, 1930, H. 22.

- 8Diese gelegentliche Genderung mit dem Asterisk soll konkrete geschlechtliche Annahmen in der Kategorie „Lesbe“ irritieren und so zur Destabilisierung der heteronormativen Zweigeschlechterordnung beitragen.

- 9Zu den Dresden-Bezügen von Lotte Hahm vgl. Boxhammer, Ingeborg / Leidinger, Christiane: „…werde ich dafür sorgen, dass sich alle Freundinnen wohlfühlen” – die gebürtige Dresdenerin und Subkulturaktivistin Lotte Hahm (1890-1967), in: *sowieso* Kultur Beratung Bildung. Frauen für Frauen e.V./Franke, Karin/Siegert, Andrea (Hrsg.): Dresden que(e)r durch das Jahrhundert. Geschichte und Geschichten von 1900–2020. Dresden: Eigenverlag *sowieso*. Kultur Beratung Bildung. Frauen für Frauen e. V. 2020, S. 55‒60.

- 10Frauenliebe, 1927, H. 48, S. 12.

- 11Leidinger, Christiane: LSBTI-Geschichte entdecken! Leitfaden für Archive und Bibliotheken zur Geschichte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen. Wege zur Identifizierung und Nutzung von relevanten Quellenbeständen Ende des 19. Jahrhunderts bis Anfang der 1970er Jahre. Hg. von der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, Berlin 2017, S. 23, Zugriff am 23.11.2020 unter https://www.berlin.de/sen/justva/presse/pressemitteilungen/2017/pressemitteilung.645784.php.

- 12Frauenliebe, 1927, H. 48, S. 12, Zugriff am 23.11.2020 unter https://www.meta-katalog.eu/Record/16588spinnboden#?showDigitalObject=16588spinnboden_2&c=&m=&s=&cv=11&xywh=-1098%2C-1%2C4537%2C2961; vgl. Schader, Heike: Die Gemeinschaft frauenliebender Frauen in den 1920er Jahren in Berlin – eine soziale Bewegung?, in: Pretzel, Andreas / Weiß, Volker (Hg.): Politiken in Bewegung: Die Emanzipation Homosexueller im 20. Jahrhundert (Geschichte der Homosexuellen in Deutschland nach 1945, 5), Hamburg 2017, S. 117–144, hier S. 135.

- 13Hahm, Lotte: Klubnachrichten über Violetta. Korrespondenz-Zirkel, in: Die Freundin 1929, H. 5.

- 14Ebenda.

- 15Ebenda.

- 16Informationen zu Käthe Fleischmanns Entschädigungsakte (im Folgenden: E-Akte) Nr. 4159, LABO Berlin.

- 17Genderungen wie diese verwenden wir kontextbezogen, um selbstverständliche Annahmen über geschlechtliche Identitäten zu irritieren. Sofern die Quellenlage vorsichtige oder explizite Schlüsse auf geschlechtliche Selbstverortungen zulässt, versuchen wir dies mit einer entsprechenden Genderung wie etwa in ‚Subkulturaktvistinnen‘ abzubilden.

- 18Hahm, Lotte: Geschäftliche Mitteilungen, in: Die Freundin, 1932, H. 17.

- 19Vgl. Hahm, Lotte: Japan in Berlin, in: Die Freundin, 1930, H. 15. Zu Toni Ebel siehe Wolfert, Raimund: „Sage, Toni, denkt man so bei euch drüben?“ Auf den Spuren von Curt Scharlach alias Charlotte Charlaque (1892-?) und Toni Ebel (1881-1961), Berlin 2015, Zugriff am 23.11.2020 unter https://www.lesbengeschichte.org/bio_charlaque_d.html.

- 20Vgl. Boxhammer, Ingeborg: Lea Manti (1886-1960): „die nicht nur auf weibliche Kleidung, sondern auch auf den kleinen Fingern pfeift“ – Eine neue Annäherung an Leben und Werk der Kunstpfeiferin, Bonn 2020, Zugriff am 23.11.2020 unter https://www.lesbengeschichte.org/bio_manti_d.html.

- 21Landesarchiv Berlin (im Folgenden: LAB) A Pr Br. Rep 030-02-05 Nr. 106, Bl. 6; alle Sportclub-Informationen zuerst bei Dobler, Jens: Von anderen Ufern. Geschichte der Berliner Lesben und Schwulen in Kreuzberg und Friedrichshain, Berlin 2003, bes. S. 113‒114.

- 22Zu Denunziationen Boxhammer, Ingeborg / Leidinger, Christiane: Sexismus, Heteronormativität und (staatliche) Öffentlichkeit im Nationalsozialismus. Eine queer-feministische Forschungsperspektive auf die Verfolgung von Lesben und/oder Trans* in (straf-)rechtlichen Kontexten, in: Schwartz, Michael (Hg.): Homosexuelle im Nationalsozialismus: Neue Forschungsperspektiven zu Lebenssituationen von lesbischen, schwulen, bi-, trans- und intersexuellen Menschen 1933 bis 1945, München/Wien 2014, S. 93–100.

- 23LAB A Rep.358-02 Nr. 125038, Bl. 1.

- 24Vgl. z. B. Schoppmann, Claudia: Zeit der Maskierung. Lebensgeschichten lesbischer Frauen im „Dritten Reich“, Frankfurt a.M. 1998 [1993], S. 56 f.

- 25E-Akte, Nr. 4159, M 5.

- 26E-Akte, Nr. 4159, C4: Rückschluss aus den Angaben von Zeitzeuginnen.

- 27LAB B Rep. 078, Nr. 1294, Bl. 19.

- 28Lotte Hahm stand als Mieterin im Einwohnerbuch der Stadt und des Landkreises Saarbrücken 1941/1942, S. 587, Mail vom Stadtarchiv Saarbrücken, 3.2.2020.

- 29Rückschluss aus Angaben in der E-Akte Fleischmann Nr. 4159, C4.

- 30In der Akte, die die Antragsunterlagen zu einer Ehrung Hahms im Rahmen der „Unbesungene Helden“-Aktion enthält, ist lediglich die Zusammenfassung eines Telefonats mit Kät(h)e Fleischmann am 27.4.1966 auf einer Karteikarte festgehalten, LAB B Rep 078 Nr. 1294, Bl. 22. Vgl. Boxhammer, Ingeborg/Leidinger, Christiane: Die Szenegröße und Aktivistin Lotte Hahm (1890-1967), in: Hindemith, Stella/Leidinger, Christiane/Radvan, Heike/Roßhart, Julia (Hg.) für Lola für Demokratie in Mecklenburg-Vorpommern e. V.: Wir* hier! Lesbisch, schwul und trans* zwischen Hiddensee und Ludwigslust, Berlin: Amadeu Antonio Stiftung 2019, S. 85. Online: https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2020/01/Lesebuch_Wir_hier.pdf; Boxhammer, Ingeborg/Leidinger, Christiane: It-Girls der 20er Jahre. Lotte Hahm (1890-1967) und Käthe Fleischmann (1899-1967) betrieben Lesbenbars, initiierten Vereine und brachten Lesben und „Transvestiten“ zusammen, bis die Nazis sie stoppten, in: L.Mag. Das Magazin für Lesben März/April 2019, S. 44f.

- 31Boxhammer, Ingeborg/Leidinger, Christiane: „ungeniert unter uns“. Im September hat Lotte Hahm in Berlin eine Gedenktafel bekommen. In: L-Mag November/Dezember 2023, S. 46f.

- 32Vgl. Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen, Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung (LADS) (Hg.): Persönlichkeiten in Berlin 1825–2006. Erinnerungen an Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen. Schriftenreihe der Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung. Fachbereich LSBTI Nr. 30. Bearbeitet vom Schwulen Museum. AutorInnen: Jens Dobler, Christiane Leidinger und Andreas Pretzel. Berlin: LADS 2015, S. 37.

- 33Gedenktafelkommission Friedrichshain-Kreuzberg, Friedrichshain-Kreuzberg Museum. Lotte Hahm - Einweihung einer Gedenkstele für Lotte Hahm. Online: https://www.gedenktafeln-in-berlin.de/gedenktafeln/detail/lotte-hahm.

Ausgewählte Publikationen

-

Meyer, Adele (Hg.): Lila Nächte. Die Damenklubs der Zwanziger Jahre. Berlin: Zitronenpresse 1981.

-

Schoppmann, Claudia: ‚Der Skorpion‘, Frauenliebe in der Weimarer Republik (2. Aufl.). Hamburg: Libertäre Assoziation 1991 [1985].

-

Schoppmann, Claudia: Nationalsozialistische Sexualpolitik und weibliche Homosexualität (2., überarb. Aufl.), Pfaffenweiler 1997 [1991].

-

Vogel, Katharina: Zum Selbstverständnis lesbischer Frauen in der Weimarer Republik: Eine Analyse der Zeitschrift „Die Freundin“ 1924-1933, in: Eldorado. Homosexuelle Frauen und Männer in Berlin 1850–1950. Geschichte, Alltag und Kultur, Berlin Museum, 2. durchges. Aufl. 1992 [1984], S. 162‒168.

-

Schader, Heike: Konstruktionen weiblicher Homosexualität in Zeitschriften homosexueller Frauen in den 1920er Jahren, in: Invertito – Jahrbuch für die Geschichte der Homosexualitäten, Jg. 2, 2000, Hamburg 2000, S. 8–33, bes. ab S. 24.

-

Dobler, Jens: Von anderen Ufern. Geschichte der Berliner Lesben und Schwulen in Kreuzberg und Friedrichshain, Berlin 2003, bes. S. 113–116; S. 182–190.

-

Schader, Heike: Virile, Vamps und wilde Veilchen. Sexualität, Begehren und Erotik in den Zeitschriften homosexueller Frauen im Berlin der 1920er Jahre, Königstein/Ts. 2004.

-

Schader, Heike: Die Klubrevolte 1929. Die Dynamik der Berliner Damenklubs Violetta und Monbijou in den Jahren 1928-1929, in: Invertito – Jahrbuch für die Geschichte der Homosexualitäten, Jg. 18, 2016, Hamburg 2017, S. 12–44.

-

Boxhammer, Ingeborg / Leidinger, Christiane: „…werde ich dafür sorgen, dass sich alle Freundinnen wohlfühlen” – die gebürtige Dresdenerin und Subkulturaktivistin Lotte Hahm (1890-1967), in: *sowieso* Kultur Beratung Bildung. Frauen für Frauen e.V./Franke, Karin/Siegert, Andrea (Hg.): Dresden que(e)r durch das Jahrhundert. Geschichte und Geschichten von 1900–2020. Dresden: Eigenverlag *sowieso*. Kultur Beratung Bildung. Frauen für Frauen e. V. 2020, S. 55‒60.

-

Boxhammer, Ingeborg / Leidinger, Christiane: Offensiv – strategisch – (frauen-)emanzipiert: Spuren der Berliner Subkulturaktivistin* Lotte Hahm (1890–1967), in: GENDER. Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft, 2021, H. 1, S. 91‒108.

-

Boxhammer, Ingeborg/Leidinger, Christiane: „ungeniert unter uns“. Im September hat Lotte Hahm in Berlin eine Gedenktafel bekommen, in: L-Mag November/Dezember 2023, S. 46f.