Über Elisabeth Rothschuh

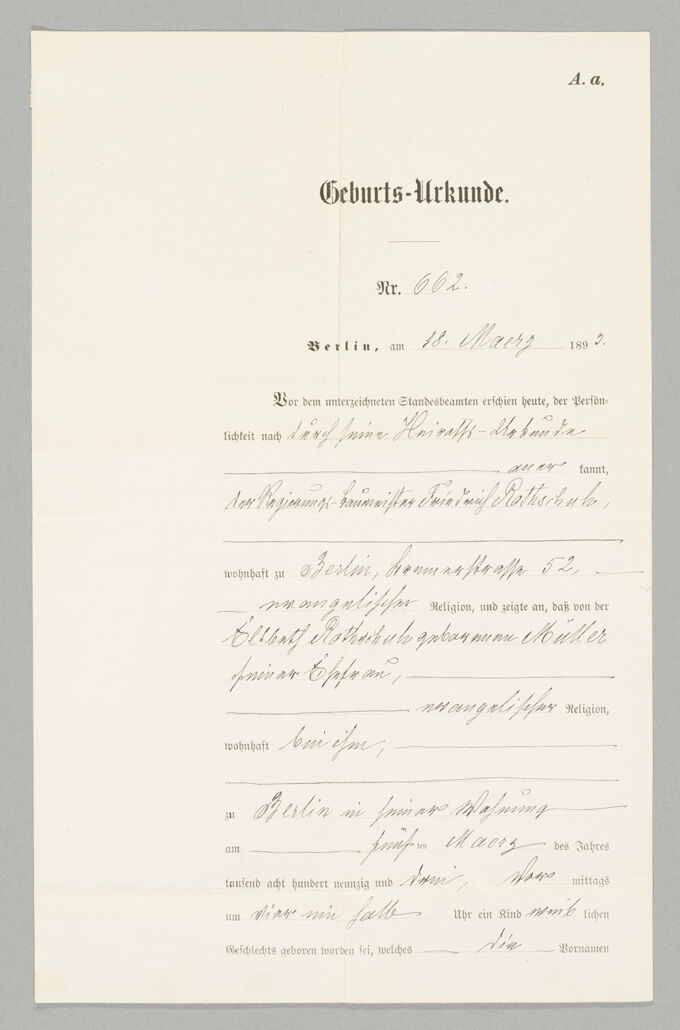

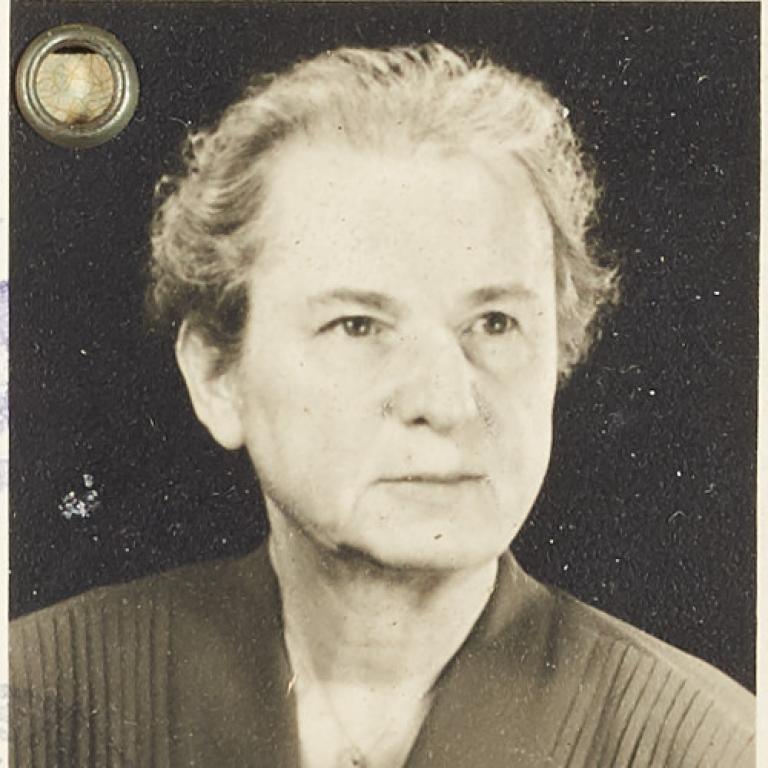

Als Elisabeth Clara Victorie Rothschuh am 5. März 1893 in Berlin geboren wurde, hatten ihre Eltern wohl andere Pläne für ihre Tochter1 . Doch sie wuchs zu einer ungewöhnlichen Frau heran, die weder heiratete noch Kinder bekam und die eine der ersten Kriminalpolizistinnen Deutschlands wurde.

Eine weltgewandte junge Frau

Als Kind und Jugendliche lebte Elisabeth Rothschuh mit ihrer Familie im Ausland, denn ihr Vater war Ingenieur beim Bau der Bagdad-Bahn. Die Rothschuhs verbrachten Ende des 19. Jahrhunderts mehrere Jahre in Istanbul, wo Elisabeth den Kindergarten besuchte. Später zog die Familie nach Konya (heutige Türkei), anschließend nach New York. Elisabeth besuchte in beiden Städten die Schule. Im Jahr 1911 kehrte die Familie nach Deutschland zurück2 . Elisabeth besuchte noch für ein Jahr das Töchterpensionat Immenheim in Dresden3 . 1914 absolvierte sie einen Samariterkurs im Lette-Haus in Berlin und begann ab 1915 in der Jugendfürsorge zu arbeiten4 . Ab 1917 betreute sie Kinder, die während und nach dem Ersten Weltkrieg zur Erholung nach Dänemark oder Schweden verschickt wurden und war auch in der Verwaltung dieser Verschickungen tätig5 . Ab den 1920er-Jahren pflegte Elisabeth außerdem ihre chronisch kranke Mutter6 .

Elisabeth will mehr

1925 legte Elisabeth Rothschuh die Prüfung zur Wohlfahrtspflegerin – heute entspricht dieser Beruf am ehesten dem einer Sozialarbeiterin – in der Jugendfürsorge an der Frauenschule der Inneren Mission in Berlin ab. Nachdem sie einige Monate beim Bezirksamt Berlin-Steglitz tätig gewesen war, meldete sich Rothschuh kurz danach als eine der Ersten für den Dienst in der neu gegründeten Weiblichen Kriminalpolizei in Berlin7

. Das bedeutete aber keinesfalls, dass sie beschlossen hätte, eine neue Laufbahn einzuschlagen. Die Weibliche Kriminalpolizei (WKP) war nicht nur eine Abteilung der Polizei mit weiblichen Polizistinnen. Ihr wurden, basierend auf einem Bild der Frau als Mutterfigur, von Beginn an spezifische Themenfelder und Aufgaben zugeordnet. Die Beamtinnen waren für Kinder und Jugendliche zuständig – im Rahmen von Kriminalitätsprävention, bei der Fahndung und auch im Bereich des Jugendschutzes. In besonderen Fällen wurden sie zudem für Ermittlungen oder bei Vernehmungen volljähriger Frauen hinzugezogen (etwa bei Sexualdelikten).8

Auch auf Rothschuhs Privatleben hatte ihr Eintritt in die WKP maßgeblichen Einfluss: Kurz nach ihrer Einstellung lernte sie ihre Kollegin Clara Reichelt kennen. Es gilt heute als sehr wahrscheinlich, dass die beiden Polizistinnen bald darauf eine Partnerschaft eingingen, die ihr Leben lang andauern sollte. Davon zeugt nicht nur die umfangreiche Korrespondenz der beiden und die Tatsache, dass Reichelt zeitweise dieselbe Adresse wie Rothschuh angab, sondern auch der Umfang und die Art der privaten Dokumente, die Rothschuh nach dem Tod von Reichelt aufbewahrte (etwa deren Führerschein oder eine Todesanzeige von Reichelts Mutter).9

10

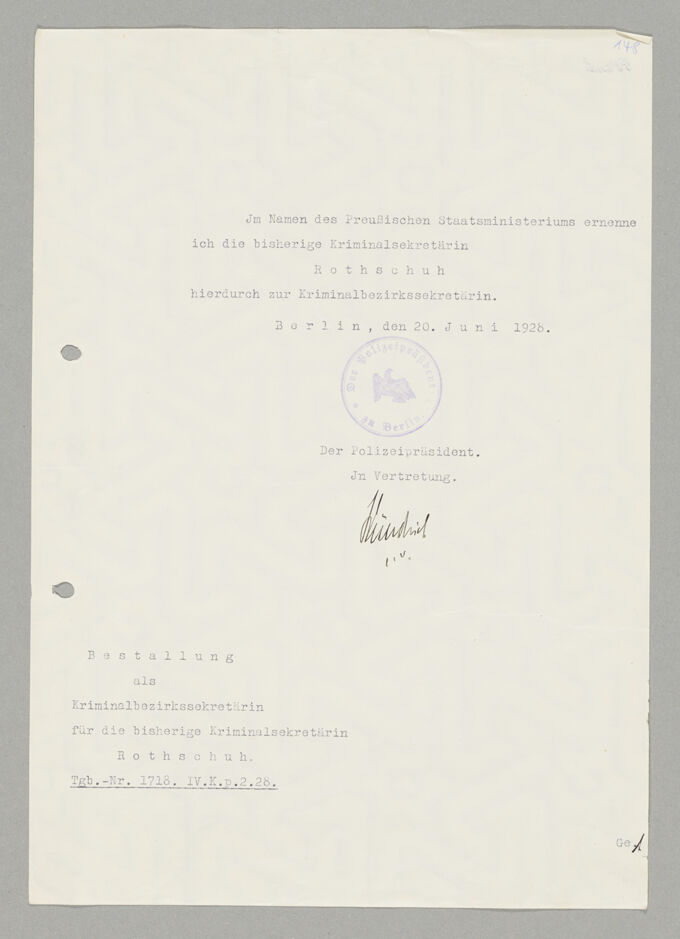

Bei der WKP etablierte sich Elisabeth Rothschuh schnell. Schon ein Jahr nach ihrer Einstellung 1927 wurde sie zur Kriminalbezirkssekretärin ernannt11 . 1932 bestand sie die Prüfung zur Kriminalkommissarin12 . Während viele ihrer Kolleginnen nach bestandener Prüfung in den besser besoldeten Rang einer Kommissarin erhoben wurden, blieb die Beförderung von Elisabeth Rothschuh jedoch viele Jahre aus.13 Warum, ist heute unklar. Möglicherweise hing dies mit einem Beförderungsstopp für konfessionell gebundene BeamtInnen im Dritten Reich zusammen, denn Elisabeth war evangelisch getauft.14

Täterinnen in der Weiblichen Kriminalpolizei

Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 wurde in den Jahren 1937 und 1938 auch der Dienst der Weiblichen Kriminalpolizei neu geordnet. Präventive Tätigkeiten der WKP bezogen sich nun etwa auf sogenannte „asoziale“15 Frauen oder Nachkommen von „Berufs- und Gelegenheitsverbrechern“16 , auch wenn diese unbescholten waren17 . Gefährdete, verdächtige oder kriminelle Kinder und Jugendliche wurden in einer Kartei erfasst und nach ihrer ‚Rasse‘ kategorisiert. Diese Statistiken wurden später „kriminalbiologisch“18 ausgewertet. Die neugeordnete WKP orientierte sich somit an der nationalsozialistischen Rassenideologie und trug gleichzeitig einen Teil zu deren pseudowissenschaftlicher Grundlage bei.19

Auch wenn es Berichte von einzelnen WKP-Beamtinnen gibt, die sich gegen diese Praktiken wehrten, so war die WKP als Institution zudem beteiligt an Durchsuchungen jüdischer Frauen vor KZ-Transporten und der Meldung von Mädchen und Frauen etwa wegen behaupteter Liederlichkeit oder angeblicher Arbeitsscheu. Die Beamtinnen waren dadurch indirekt auch für die Einlieferung von Mädchen und Frauen in Arbeits- oder Konzentrationslager verantwortlich. Ganz direkt betätigte sich die Weibliche Kriminalpolizei am Aufbau und beim Betrieb sogenannter Jugendschutzlager, die der WKP unterstellt waren, und verantwortete die dortigen Misshandlungen wie auch die Verlegungen von Häftlingen in Konzentrationslager.20

Auch wenn Elisabeth Rothschuh nicht in einem solchen Lager beschäftigt war, war sie keine widerständige Polizistin. Im Gegenteil. So hielt sie in einem Bericht zur Wirtschaftslage aus dem Jahr 1941 fest: „Durch die gesetzliche Bestimmung, dass die Juden durch Tragen des Judensterns als solche gekennzeichnet werden, wird es den arischen Volksgenossen zugemutet, sich nach Arbeitsschluss in den Geschäften mit den vorwiegend jüdischen Kunden anzustellen und auf Abfertigung zu warten (…). Es wird daher vorgeschlagen, die Einkaufszeit für die Juden aus den Nachmittagsstunden herauszunehmen.“21 Nur kurze Zeit später rechtfertigte sie die Überstellung minderjähriger Ausländerinnen in Jugendschutzlager damit, dass „die Jugendlichen nicht nur für sich selber vor der Begehung von weiteren Straftaten geschützt werden müssen, sondern hauptsächlich die deutsche Volksgemeinschaft, da diese Personen ausserdem noch eine gesundheitliche Gefahrenquelle bedeuten.“22 Kurz nachdem sie diese Berichte schrieb, wurde Elisabeth Rothschuh nach elf Jahren Wartezeit zur Kommissarin befördert.23

In ihrem Artikel Himmlers willige Komplizinnen beschreibt die Historikerin Ursula Nienhaus, dass die ersten WKP-Beamtinnen zu Beginn der NS-Zeit oft eher passiv geblieben waren. Dennoch sei eine zunehmende Anpassung an das Regime und die Bereitschaft zur aktiven Kooperation für den beruflichen Aufstieg zu beobachten gewesen.24 Damit nahmen Polizistinnen wie Elisabeth Rothschuh in Kauf, dass ihre Karrieren untrennbar mit dem Leid verfolgter Kinder, Jugendlicher und Frauen verknüpft waren.

Nachkriegszeit und Lebensabend

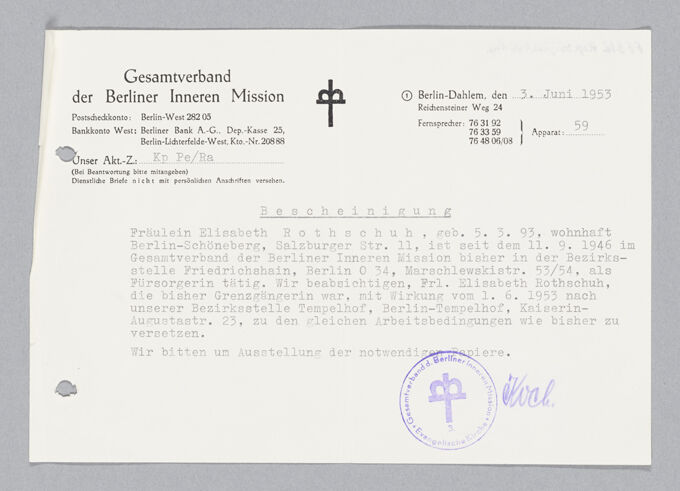

Nach Kriegsende verlor Elisabeth Rothschuh, wie viele andere PolizeibeamtInnen, ihre Beschäftigung und war in den Nachkriegsjahren als Fürsorgerin für die Innere Mission in Berlin-Friedrichshain tätig, wo die notleidende Bevölkerung mit Nahrung und Kleidung versorgt werden musste.25 Doch schon 1946 begann sie, für eine Wiedereinführung der WKP und ihre eigene Wiedereinstellung als Polizistin zu kämpfen.26 Nach der Einführung des „Gesetzes zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des Grundgesetz fallenden Personen“ im Jahr 1951 wurden viele BeamtInnen, die im NS-Staat tätig gewesen waren, wieder eingestellt – so auch Rothschuh.27 28 Das auch 131er-Gesetz genannte Bundesgesetz ermöglichte die Wiedereinstellung von Personen, die nicht als Hauptschuldige oder Belastete im NS-Staat galten, in den Staatsdienst und regelte auch deren Ruhestandsbezüge.29 Als Elisabeth Rothschuh 1953 nach weniger als einem Jahr im Polizeidienst in Westberlin pensioniert wurde, wurden ihr daher auch die Dienstjahre als Polizistin im NS-Staat für ihr Ruhegehalt angerechnet.30

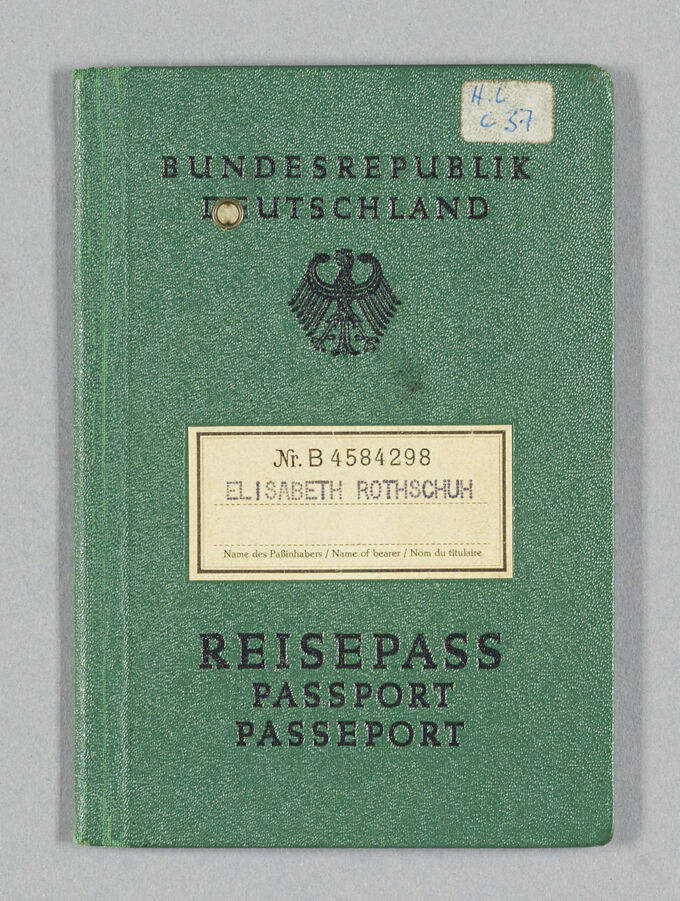

Nach ihrer Pensionierung bereisten Elisabeth Rothschuh und Clara Reichelt gemeinsam die Welt. Reiseberichte, Postkarten und Flugtickets zeugen von Unternehmungen in Indien, den USA oder auch Israel.31 Dass zwei ledige Frauen im Pensionsalter gemeinsam um die Welt flogen, war in den 1960er- und 70er-Jahren eine Ausnahmeerscheinung. Elisabeth Rothschuh starb 1987 im Alter von 94 Jahren in Berlin.

Netzwerk von Elisabeth Rothschuh

Zitate von Elisabeth Rothschuh

Biografie von Elisabeth Rothschuh

Fußnoten

- 1FFBIZ. Sammeln, Bewahren, Erinnern – das feministische Archiv e.V., B Rep. 500 Acc. 400 „Nachlass Elisabeth Rothschuh“, Nr. 1.4, Bl. 1 r, v.

- 2FFBIZ, B Rep. 500 Acc. 400 Nr. 5.1.9, Bl. 3 ff.

- 3FFBIZ, B Rep. 500 Acc. 400 Nr. 2.1, Bl. 10 r.

- 4FFBIZ, B Rep. 500 Acc. 400 Nr. 0.

- 5FFBIZ, B Rep. 500 Acc. 400 Nr. 7.2, Bl. 1 r ff.

- 6FFBIZ, B Rep. 500 Acc. 400 Nr. 2.2, Bl. 144 r ff.

- 7FFBIZ, B Rep. 500 Acc. 400 Nr. 2.2, Bl. 157 ff.

- 8Denkschrift der Kriminal-Inspektion Weibliche Polizei in Berlin zum 10jährigen Bestehen am 26. April 1937, Berlin 1937, hier S. 8 ff und 44 f.

- 9FFBIZ, B Rep. 500 Acc. 400 Nr. 26, 27, 28.

- 10FFBIZ, B Rep. 500 Acc. 400 Nr. 19.3.

- 11FFBIZ, B Rep. 500 Acc. 400 Nr. 2.2, Bl. 148 r.

- 12FFBIZ, B Rep. 500 Acc. 400 Nr. 2.2, Bl. 143 r.

- 13Nienhaus, Ursula: Himmlers willige Komplizinnen – Weibliche Polizei im Nationalsozialismus 1937 bis 1945, in: Grüttner, Michael et al. (Hg.): Geschichte und Emanzipation. Festschrift für Reinhard Rürup, Frankfurt a. M./New York 1999, S. 519 ff (Elisabeth Rothschuh als 51-jährige Polizistin aus Berlin).

- 14Ebenda, S. 520.

- 15Ebenda, S. 518.

- 16Ebenda, S. 518.

- 17Ebenda, S. 518.

- 18Ebenda, S. 519.

- 19Nienhaus, Ursula: Nicht für eine Führungsposition geeignet. Josefine Erkens und die Anfänge weiblicher Polizei in Deutschland 1923–1933, Münster 1999, S. 92.

- 20Ebenda, S. 527.

- 21FFBIZ, B Rep. 500 Acc. 400 Nr. 10.2, Bl. 32 r.

- 22FFBIZ, B Rep. 500 Acc. 400 Nr. 10.2, Bl. 29 r.

- 23FFBIZ, B Rep. 500 Acc. 400 Nr. 2.2, Bl. 140 r.

- 24Nienhaus: Himmlers willige Komplizinnen, S. 534.

- 25FFBIZ, B Rep. 500 Acc. 400 Nr. 7.2, Bl. 38 r.

- 26FFBIZ, B Rep. 500 Acc. 400 Nr. 2.2, Bl. 114 ff.

- 27Nienhaus: Nicht für eine Führungsposition geeignet, S. 96.

- 28FFBIZ, B Rep. 500 Acc. 400 Nr. 2.2, Bl. 98 ff.

- 29Bundesgesetzblatt Nr. 58 Teil I, Bonn 1953.

- 30FFBIZ, B Rep. 500 Acc. 400 Nr. 2.2, Bl. 97 r., v.

- 31FFBIZ, B Rep. 500 Acc. 400 Nr. 20–24.2.

Ausgewählte Publikationen

-

Nienhaus, Ursula: Himmlers willige Komplizinnen – Weibliche Polizei im Nationalsozialismus 1937 bis 1945, in: Michael Grüttneret. al. (Hg.): Geschichte und Emanzipation. Festschrift für Reinhard Rürup, Frankfurt a. M. /New York 1999, S. 517-539.